María Claudia Pantoja

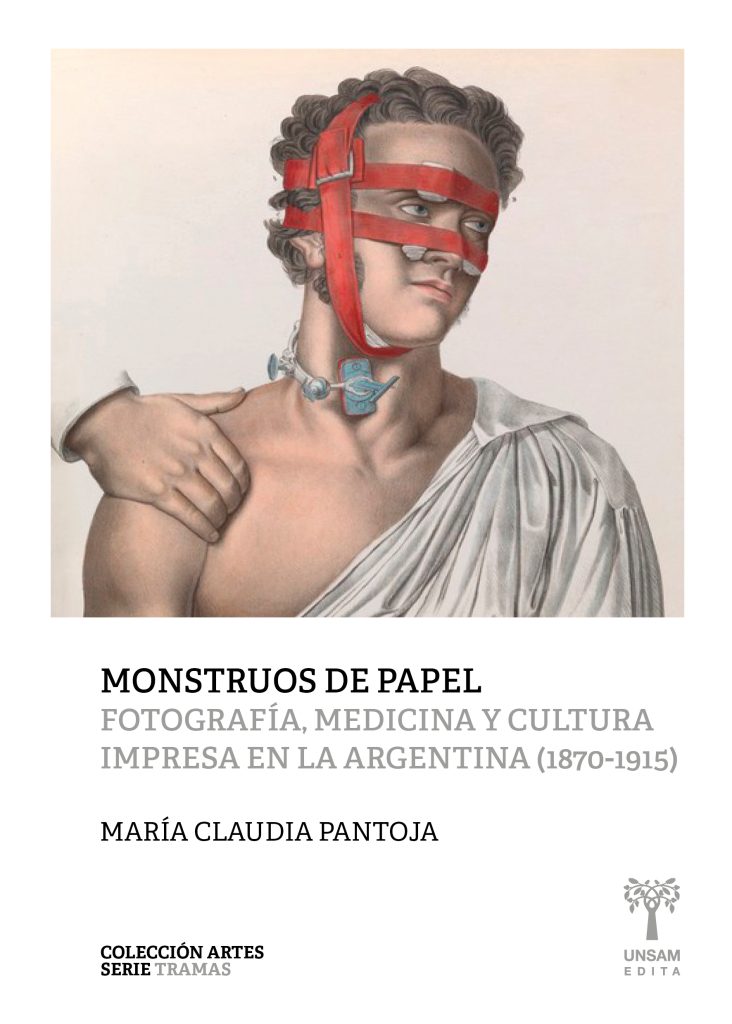

Monstruos de papel. Fotografía, medicina y cultura impresa en la Argentina (1870-1915)

UNSAM Edita, Colección Artes, Serie Tramas, 2023, 141 páginas, ISBN: 978-987-8938-66-0

Teresita GarabanaEscuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Argentina

Compartir

> autores

Teresita Garabana

Doctora en Historia por la Universidad Nacional de San Martín, Magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán. Obtuvo becas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para realizar su doctorado. Sus intereses de investigación giran en torno a la historia de la prensa ilustrada en el siglo XIX en Argentina y Brasil, la historia de la moda y los estudios de la cultura visual. Actualmente es investigadora visitante del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin; y también forma parte del Núcleo de Estudos de História da Moda e Indumentária (NEHMI) perteneciente a la Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

![]()

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

> como citar este artículo

Teresita Garabana; “María Claudia Pantoja, Monstruos de papel. Fotografía, medicina y cultura impresa en la Argentina (1870-1915), Buenos Aires, UNSAM Edita, Colección Artes, Serie Tramas, 2023, 141 páginas, ISBN: 978-987-8938-66-0”. En caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N° 26 | Segundo semestre 2025, 170-173.

Los estudios sobre la cultura visual siguen expandiendo las posibilidades de la investigación histórica. En este caso, con un libro que hábilmente entrecruza elementos de la historia social, la historia de la ciencia y la historia del arte, al mismo tiempo que recupera la agencia de los sujetos fotografiados —en su momento reducidos al lugar de objeto— y reflexiona sobre el descuido de los archivos fotográficos en la Argentina. Se trata de una historia de los usos de la fotografía por parte de los profesionales médicos, aunque también del debate público en la prensa general. El objetivo del texto es “abordar las relaciones entre ciencia y cultura visual a partir del estudio de los vínculos entre fotografía, cultura impresa y profesionalización de la medicina” (p. 9), en el tránsito del siglo XIX al XX. El libro, cuyo origen fue la tesis de maestría de la autora, traspasa ampliamente los límites de la historia de las representaciones al relacionar estas imágenes con su contexto de producción, con los textos que las acompañaron y, sobre todo, con el proceso de profesionalización de la medicina en la Argentina, que tuvo lugar en paralelo al desarrollo y auge de la fotografía.

El primer capítulo se centra en la imagen fotográfica como dispositivo en la producción del conocimiento médico. Es bien sabido que, desde la invención de la fotografía, uno de sus principales usos fue el retrato en formato carte-de-visite, en el que la persona retratada pagaba a un estudio fotográfico para ser protagonista de dicha representación. En el caso de las fotografías médicas tomadas durante las mismas décadas, era el fotógrafo quien tomaba las imágenes de personas enfermas, en muchos casos de bajos recursos. Así, reflexiona la autora, este tipo de fotografía borraba la identidad de las personas retratadas “reduciéndola(s) al nombre de una enfermedad determinada y conformando un corpus de imágenes que será consumido por terceros y que convierte a los sujetos en objetos” (p. 36).

A lo largo del periodo, explica la autora, la fotografía médica recorrió un camino que fue de la curiosidad por las “monstruosidades” a su adopción bajo el carácter de herramienta científica. Contextualiza la aparición de las primeras fotografías médicas en la Argentina del último tercio del siglo XIX, cuando el auge asociacionista permitió el surgimiento de múltiples organizaciones que nucleaban a la actividad médica y que publicaban sus propias revistas especializadas, fuentes principales de la investigación. Luego, hace foco en el caso del estudiante de medicina Emilio Coni, cuya tesis doctoral, ilustrada con seis fotografías, fue reproducida en Europa y Estados Unidos, lo que da cuenta de la amplia circulación de estas imágenes, y desafía la creencia de que la transferencia de conocimientos solo se dio de norte a sur.

En el segundo capítulo se subraya la relevancia de las revistas científicas para la difusión del conocimiento médico. En estas publicaciones se debatían cuestiones inherentes a la salud pública, la enseñanza, la profesionalización y especialización de la disciplina, como también se compartían casos clínicos nacionales y extranjeros. Los ejemplares impresos se intercambiaban por otros, lo que “incrementaba la circulación de saberes clínicos y técnicas terapéuticas que se estaban practicando en diferentes lugares del mundo” (p. 48). Aquí, Pantoja explica el aumento de la demanda de prácticas médicas por sobre la teoría, pedido de los jóvenes médicos y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Esta nueva generación sostenía que el conocimiento obtenido de la práctica era esencial para la medicina y, así, comenzaron a abundar los ejercicios de registro fotográfico de las patologías, especialmente de aquellas que fueran visibles. La fotografía, observa la autora, por la facilidad de su producción en comparación con otras formas de registro médico, habilitó la difusión de imágenes médicas a gran escala. Al mismo tiempo, estas fotos producían fascinación en un contexto en el que el positivismo, en su búsqueda de objetividad, privilegiaba las imágenes mecánicas por sobre aquellas de elaboración manual, en un “clima de época en donde el afán experimental y la curiosidad por los nuevos medios de documentar y visualizar la realidad trabajaron en conjunto” (p. 63).

El libro se detiene sobre la relevancia de la radiografía, una tecnología descubierta en Alemania en 1896, que muy rápidamente fue incorporada por la comunidad médica argentina. Traspasando los límites de las revistas científicas, el descubrimiento de los rayos X fue un fenómeno altamente popular: entre enero y marzo de aquel año, en el diario La Nación, “se editaron al menos doce artículos que hacían referencia a la experimentación y el uso de los rayos de Röntgen en Europa y en Argentina” (p. 65). Esta posibilidad de “fotografiar lo invisible”, inédita hasta ese momento, suscitó enorme interés en la Argentina, y también dio lugar a especulaciones que entrecruzaban los avances científicos con ideas fantasiosas, propias de una sociedad que se encontraba con una novedad de proporciones casi mágicas.

El tercer capítulo, referido a los usos de la fotografía como herramienta para el control social, se inicia explicando las teorías lombrosianas que, en este periodo, vinculaban la delincuencia a ciertos rasgos físicos; y el uso racista de la fotografía que hizo el hombre blanco para reafirmar su poder. La psiquiatría y la criminología fueron dos áreas que se valieron de la fotografía para el registro de aquellos grupos a quienes había que controlar: los locos y los delincuentes. Para Cesare Lombroso, se suponía que había algo “nato” en la delincuencia y que esas características eran identificables, clasificables y serializables a través de la fotografía. En este contexto, psiquiatría y criminología se valieron la una de la otra para crear y reproducir ámbitos estatales de control y reclusión: así, hubo médicos que idearon espacios de encierro destinados a los enfermos mentales después de haber visitado las cárceles.

Además, tan temprano como en la década de 1870, la policía de Buenos Aires ya utilizaba la fotografía para identificar a los “malvivientes” creando imágenes similares a las cartas de visita, primeros planos en perfil tres cuartos. En las “galerías de ladrones”, como se las llamaba entonces, la fotografía “establecía y delimitaba el terreno de lo ‘otro’” (p. 96). Estas imágenes de los delincuentes de la ciudad, observa la autora, constituían la contracara de las tarjetas de visita, pequeños retratos que los miembros de la élite utilizaban para presentarse a sí mismos, repartir entre sus pares y coleccionar, práctica que reafirmaba la pertenencia al propio círculo. Con el uso policial y criminológico del retrato, la fotografía pasó a ser un potencial elemento represivo, y ya no solo un símbolo de estatus.

En la segunda parte de este tercer capítulo, el libro muestra el rostro más cruel del uso de la fotografía en este periodo: la captura de imágenes de mujeres con supuestas patologías mentales —como la histeria— y de personas que no se ajustaban a la norma sexo-genérica heterosexual. La presencia de laboratorios fotográficos en ámbitos hospitalarios, en particular de instituciones psiquiátricas, da cuenta de hasta qué punto se había extendido la práctica de retratar a personas “enfermas”. En el imaginario médico de la época, la histeria estaba fuertemente asociada a lo femenino y, por lo tanto, era una condición temida porque involucraba la desestabilización del orden patriarcal.

Los retratos de la histeria, acompañados de escalofriantes descripciones de prácticas como la hipnosis, dan cuenta del poder ejercido sobre esos cuerpos femeninos patologizados. Asimismo, la criminología y la psiquiatría estudiaron a personas de sexualidades disidentes, consideradas “anormales” por estas ciencias. Los retratos de estas personas, llamadas “invertidos sexuales” iban acompañados de textos que dan cuenta del disciplinamiento llevado a cabo sobre estos cuerpos. A partir de un análisis sensible de estas fuentes, Pantoja no solo revela las violencias que sufrieron estas personas, sino que también colabora en la difusión de estos retratos disidentes. Además, al denominarlas en femenino, contribuye a la restitución de su identidad de género. En síntesis, explica la autora, de manera similar a aquello que ocurría con los delincuentes y los locos, las travestis eran percibidas como “la otredad” y, al momento de fotografiarlas, fueron extraídas del lugar de sujetos para ser tratadas, en cambio, como objetos de estudio de la comunidad científica.

Para concluir, este es un libro que repone aspectos centrales de la historia de la medicina y la historia de las prácticas fotográficas que hasta el momento habían sido descuidados por la historiografía. Escrito con el rigor histórico que respaldan las numerosas fuentes utilizadas, pero también con la sensibilidad necesaria para cuestionar las prácticas científicas positivistas y sus consecuencias para las personas retratadas, se trata de un libro imprescindible para ampliar la mirada sobre la cultura visual y la producción de sus sentidos en el largo siglo XIX argentino.