Natalia Majluf (ed.)

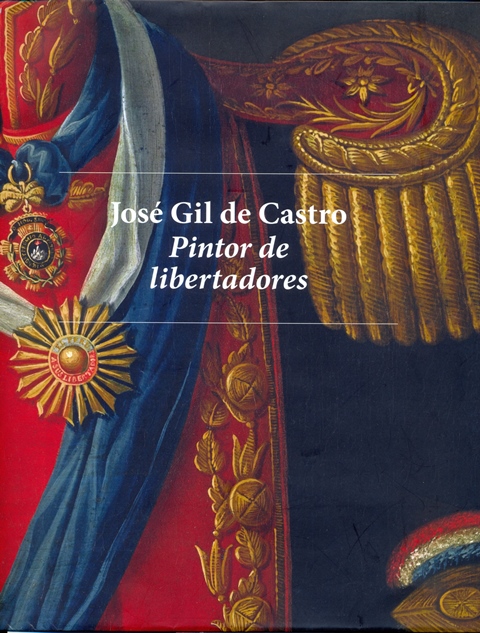

José Gil de Castro. Pintor de libertadores

Lima, MALI, 2014. 508 páginas.

Compartir

> autores

María Isabel Baldasarre

Doctora en Historia del Arte y Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Profesora Nacional de Escultura de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET, profesora regular del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). Ha recibido becas y subsidios de la Fundación Antorchas, CONICET, LASA, Getty Foundation y Kunsthistorisches Institut in Florenz. Es autora del libro: Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires. Buenos Aires, Edhasa, 2006; coordinadora editorial de los volúmenes Museo Nacional de Bellas Artes: Colección, Buenos Aires, AAMNBA, 2010 y co-editora de Travesías de la imagen. Historias de las artes visuales en la Argentina, Buenos Aires, Archivos del CAIA IV-Eduntref, 2011-2012, 2 volúmenes.

![]()

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

> como citar este artículo

Baldasarre, María Isabel; “Natalia Majluf (ed.), José Gil de Castro. Pintor de libertadores, Lima, MALI, 2014, 508 páginas.”. En caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). No 5 | Segundo semestre 2014, pp. 155-157.

La primera sensación que enfrentamos delante del libro-catálogo José Gil de Castro: pintor de libertadores, es el impacto. El volumen de 500 páginas –que acompaña la exposición realizada en el MALI– testimonia el inmenso proyecto llevado adelante entre 2008 y 2010 por instituciones peruanas, chilenas y argentinas con el apoyo de The Getty Foundation, en pos de reunir, conservar y estudiar la obra de José Gil de Castro. Como producto de ese trabajo se incluyen las fichas de catalogación razonada de ciento sesenta y siete obras de autoría de Gil de Castro a las que se suman una decena de pinturas atribuidas. Los resultados de este ambicioso proyecto se enraízan sin duda en un cuerpo de obra único y riquísimo para la Sudamérica del temprano siglo XIX, potenciado por la ambición del propio artista por convertirse en el retratista favorito de las elites del período. A caballo entre los comitentes realistas e independentistas, y con la sagacidad para proveerse de encargos al ritmo de la coyuntura política, los retratos de Gil de Castro, tal como los investigadores que participan del catálogo señalan, constituyen un caso excepcional del tránsito entre una visualidad todavía deudora de la pintura colonial –específicamente la tradición limeña– y aquella más ilusionista desarrollada al contacto con las metrópolis de ultramar.

En un verdadero trabajo indiciario, Natalia Majluf abre el catálogo con un ensayo que recupera la biografía nunca escrita de ese personaje esquivo, conocido –a posteriori– como mulato Gil. Rastreando firmas y leyendas que, entre el latín y el español, rubrican indefectiblemente el corpus conocido de Gil de Castro, y confrontándolas con los escasos documentos textuales relativos a su vida personal y profesional, Majluf desmonta la autoconciencia de su rol como retratista y la importancia que la construcción y exhibición de su figura pública tuvo para asegurarse una comitencia entre los sectores conspicuos de esas sociedades en transición. El atento análisis que la autora realiza sobre estas inscripciones nos lleva a recordar, una vez más, la tan citada frase de Aby Warburg y su productividad, al menos para el abordaje de este tipo de imágenes repletas de posibles guiños interpretativos: “Dios está en los detalles”. Si como bien advierte Majluf, en sus últimos años de vida Gil de Castro fue desplazado frente a una nueva sensibilidad que relegaría su obra al olvido durante el resto del siglo, no puede soslayarse la modernidad del pintor para pensarse como artista profesional y para elevar el estatuto de su práctica pictórica al de un arte liberal. Del mismo modo, es llamativa su versatilidad para trasladarse en pos de captar una clientela receptiva a su obra en un momento no solo de cambios radicales en cuanto a regímenes políticos sino también de abandono del antiguo sistema de gremios que reglaban la labor de artistas y artesanos coloniales. Precisamente, el texto de Hugo Contreras Cruces se ocupa de enmarcar la trayectoria personal de Gil de Castro en el contexto social más amplio de la sociedad santiaguina de comienzos del ochocientos para concluir que su caso no fue excepcional, y que constituyó un ejemplo de los vínculos matrimoniales, laborales y comerciales que permitieron a los afrodescendientes el ascenso social en el cambio del siglo.

A continuación, en un sutil y convincente estudio que combina el análisis formal y estilístico de las obras con el de las funciones que éstas cumplían, el contexto institucional y los comitentes para los que fueron producidas, Ricardo Kusunoki Rodríguez y Luis Eduardo Wuffarden hilvanan el tránsito de Gil de Castro desde sus inicios como pintor religioso hasta su consolidación como retratista oficial del régimen republicano. A lo largo del texto, se despliega una idea, ya señalada por Majluf, que sostiene que el retrato era el género más asociado al concepto de mímesis; su construcción giraba en torno a la aspiración de verosimilitud de la persona retratada. Dando por sentado esta necesidad del verosímil y, en la mejor tradición de los primeros historiadores sociales del arte, los autores argumentan cómo el pintor modeló su estilo en relación a los requerimientos de su clientela: el uso del oro en los detalles respondería al gusto más aristocrático, mientras que, en Santiago de Chile, un público burgués preferiría los retratos de fondos neutros que ya no deberían cumplir misiones oficiales sino domésticas, vinculadas a la rememoración afectiva. Mientras que, en el caso particular de las efigies patriotas que tenían una función protocolar, el pintor recurriría a la reiteración de esquemas compositivos que, en tanto “arquetipos simbólicos”, facilitaran la edificación de un panteón de próceres. Se constituyen así las cabezas de serie, como sería el retrato de José de San Martín, cuya composición se repite tanto en retratos públicos como privados para –a partir de la identificación visual– hacer extensivas las cualidades patrióticas del líder a los retratados. Lo mismo sucederá con el retrato de Bolívar, realizado luego del regreso definitivo del pintor al Perú. En él, los autores apuntan cómo los valores de austeridad republicana se transmutan en economía visual: la efigie del prócer se yergue sobre un fondo neutro y un piso de damero, pavimento que Malosetti Costa vinculará, en la ficha sobre la pintura, con la práctica masónica del representado.

“Cada retrato condensa la biografía de la revolución” afirma Roberto Amigo al comienzo de su texto dedicado a analizar cómo el ámbito de la militarización, primero rioplatense y luego chilena, es el que permite al pintor el ejercicio de su arte y el tránsito del absolutismo a la revolución. Nuevamente, las tensiones entre el cómo y los quiénes de la representación aparecen como eje de tensión al examinar las obras. Es contundente Amigo al sostener que en realidad lo que se abre con la revolución es principalmente un nuevo mensaje y un renovado elenco de protagonistas mientras que las soluciones formales no varían de modo tajante y recorren un camino mucho más lento. Tal como indica el autor, en la materialidad de las obras –las marcas de los pliegues de la tela que testimonian el traslado de los retratos– es posible leer una “metáfora de la militarización”, los cuadros viajan, al igual que los oficiales rioplatenses, al ritmo de las batallas. Sin embargo, los pliegues son también síntomas del desarrollo artístico del Río de la Plata: no había entonces retratistas con pericia comparable a la de Gil a la hora de plasmar la vera efigie de los patriotas.

El último ensayo es el de Laura Malosetti Costa abocado a reconstruir la fortuna crítica de Gil de Castro atendiendo a la variable geográfica, es decir a su valoración crítica en los distintos escenarios nacionales y, por otra parte, a la apropiación que de su imagen hicieron la historia, la política y la historia del arte. En tanto esta última disciplina, lo que primó hasta entrado el siglo XX, tanto en Chile como en Perú y Argentina, fue el silencio o las menciones escasas y sucintas a su figura, aunque asombradas por la cantidad de encargos que había recibido un pintor que no encajaba en los estándares que marcaba la “evolución” de la pintura europea de entonces. Es llamativo que, a pesar del tono condenatorio, varios de estos primeros comentarios no pudiesen dejar de resaltar el parecido fisonómico de los retratados, lo que sería una clave explicativa de su éxito de comitencia. Sería a partir de su estatuto como “reliquias históricas” que los retratos de Gil fueron recuperados, primero por historiadores y coleccionistas y luego incorporados a museos. El hecho de haber sido tomados del natural, al contacto del pintor con los sujetos representados, los volvía fuentes fidedignas y valiosas: su condición de vero ícono apaciguaba entonces los problemas asociados con su estilo considerado arcaico y rústico. De hecho, la primacía de la función documental e ilustrativa aplacaba el carácter autoral: Malosetti Costa subraya con acierto las innumerables veces en que los cuadros fueron expuestos sin referencias a su realizador, por ejemplo en las salas del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires poco después de su creación. Sin embargo, la fidelidad con el natural no las volvía necesariamente imágenes eficaces de los héroes, tema que Malosetti ya ha abordado en trabajos previos. Así, si el Bolívar de Gil de Castro se consolidó –sobre todo en Venezuela– como un ícono nacional, su San Martín no corrió igual suerte, limitándose su reconocimiento a la estética y discursos militares que destacaban en él su aire marcial. Habría que esperar entonces hasta mediados del siglo XX, cuándo de la mano de las miradas modernistas, comenzara a revalorizarse la estética de Gil esgrimiendo su índole original y autóctona que la distinguía de las vertientes europeizantes.

Completan el volumen una cronología del artista y su época, un apéndice documental, y el erudito recorrido histórico y visual que se abre a partir de cada ficha de catálogo razonado. En ellas, los autores de los textos junto a Constanza Acuña, Pablo Cruz, Josefina de la Maza, Juan Manuel Martínez, Catalina Valdés y Carolina Vanegas Carrasco, realizan un detenido estudio que parte de los datos biográficos de los retratados y se introduce en el análisis iconográfico, rastreando fuentes visuales y escritas así como filiaciones entre obras propias y ajenas, aluden a la situación histórica específica en que se produjo, circuló y se utilizó la pintura e incluso proponen lecturas alegóricas en aquellas de mayor densidad de significado. Este impresionante conjunto de retratos permanece además como fuente para volver a pensar en los modos de vida, del vestir, del habitar, del ser militar, de ostentar poder y sobre todo en la búsqueda de distinción y la construcción de memoria histórica que se activan en los retratos de estos hombre y mujeres, protagonistas de un momento clave de la historia americana.