Del muro a los “módulos OPIC”: arte popular mexicano en Cali en 1964

From the walls to the 'OPIC modules': Mexican folk art in Cali in 1964

Deborah Dorotinsky AlpersteinInstituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México

Compartir

> autores

Deborah Dorotinsky Alperstein

Licenciada en antropología cultural (UC Berkley, 1985) y maestra y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2003). Desde 2004 es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y entre 2011 y 2017 coordinó el programa de Especialización, Maestría y Doctorado en Historia del Arte, ambos de la UNAM. En 2013 el Institute of International Education (IIE) publicó su libro Viaje de sombras. Fotografías del Desierto de la soledad y los indios lacandones en los años cuarenta. Es investigadora de nivel II en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) del Gobierno de México. En 2023 recibió el premio Universidad Nacional por Docencia en Artes. Trabaja temas relacionados a la historia de la fotografía, las artes populares y las construcciones sexo genéricas en la primera mitad del siglo XX en México.

Recepción: 9 de abril de 2025

Aceptación: 29 de julio de 2025

![]()

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

> como citar este artículo

Dorotinsky Alperstein, Deborah ; “Del muro a los “módulos OPIC”: arte popular mexicano en Cali en 1964”, En caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N° 26 | Segundo semestre 2025, 87-102

> resumen

Este artículo se ocupará de hacer una reflexión crítica sobre la exposición de arte popular mexicano montada en Cali (Colombia) en 1964 para el 4º Festival Nacional de Arte y las relaciones que se establecieron entre ésta, los sistemas de embalaje y montaje, y el diseño gráfico de la publicación que la acompañó. Aunque ya es bien sabido que el gobierno mexicano utilizó como parte intrínseca de su diplomacia cultural la circulación de arte popular, junto con las otras formas artísticas que se considerarían “constitutivas” del “arte mexicano” (arte prehispánico, arte colonial, arte moderno), sabemos muy poco sobre las maneras de instalar y desplegar las formas artísticas “populares”, o “artesanías” y los ejercicios de experimentación museográfica y curatorial de los que hicieron parte, así como del surgimiento del llamado diseño artesanal o “neo artesanía” como una forma del desarrollo del diseño industrial mexicano.

Palabras clave: arte popular, exposiciones, experimentación, diplomacia cultural

> abstract

This article offers a critical reflection on the exhibition of Mexican folk art held in Cali (Colombia) in 1964 on the occasion of the 4th National Art Festival and the relationships that were established between it, the packaging and assembly systems, and the graphic design of the accompanying publication. Although it is well known that the Mexican government used the dissemination of folk art as an intrinsic part of its cultural diplomacy, along with other art forms that would be considered ‘constitutive’ of ‘Mexican art’ (pre-Hispanic art, colonial art, modern art), we know very little about the ways in which ‘popular’ art forms or ‘crafts’ were installed and exhibited, its museographic and curatorial experimentation, or about the emergence of so-called artisanal design or “neo-crafts” as a form of development of Mexican industrial design.

Key Words: Folk art, exhibitions, experimentation, cultural diplomacy

Del muro a los “módulos OPIC”: arte popular mexicano en Cali en 1964

From the walls to the 'OPIC modules': Mexican folk art in Cali in 1964

Deborah Dorotinsky AlpersteinInstituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México

para ejercer la amistad en nombre de la paz,

entre todos los pueblos de la tierra.[1]

El 21 de junio de 1964 la periodista colombiana Athala Morris relataba a los lectores de El Tiempo de Bogotá una reciente visita a la sede del Festival Nacional de Arte, de la ciudad de Cali, Colombia, en la que había visto que estaban descargando “varias cajas procedentes de México. Ellas traen muchas obras de incalculable valor artístico, que componen el museo de artesanía popular mexicana” y que las piezas se exhibirían en una sala especial, contigua a los salones de exposiciones.[2] (Fig.1) ¿Qué hacía una exposición de arte popular mexicano en un Festival Nacional de Arte Colombiano?[3] ¿Qué estaba enviando México a Colombia cuando en abril de ese mismo año, vía la Secretaría de Industria y Comercio, había inaugurado un muy ambicioso pabellón en la Feria Mundial de Nueva York 1964-65?¿Cómo se presentaron estos objetos en la publicación que acompañó a la muestra de Cali? Este artículo abordará la exposición de arte popular enviada a Cali en 1964, la publicación que acompañó a la muestra y sus estrategias de representación/presentación. También se harán algunas reflexiones sobre la relación del arte popular con ciertos artistas contemporáneos en la década de los años sesenta en su invención de montajes e instalaciones imaginativas –los “módulos OPIC”—para transportar y exhibir el arte popular. Finalmente, se hará una breve reflexión sobre desarrollos en el campo del diseño industrial en tanto que dicha exposición incorporó materiales y técnicas artesanales, aplicadas a diseños modernos, con lo que surgió la categoría de “diseño artesanal” o “neoartesanía”.

El 4º Festival Nacional de Arte de Cali

Hacia el final de la década de los años cincuenta, Colombia vivió cambios políticos significativos. En 1957 terminó la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y estaba en ciernes la coalición de los partidos Liberal y Conservador en lo que se llamó Frente Nacional, cuyos candidatos gobernaron de 1958 a 1974. La historiadora del arte colombiana Katia González explica una serie de desarrollos culturales y artísticos para Cali, ocurridos en este tiempo en el que Colombia emergía de la dictadura y en el que a nivel interamericano corría la Alianza para el Progreso (1961-1970) política norteamericana para el continente. Las estrategias de la Alianza para el Progreso, en tanto plan político americano, pretendieron servir como freno a una supuesta y muy temida expansión del comunismo a nivel continental debido al triunfo de la Revolución Cubana (1959), en el marco de la Guerra Fría global.[4] Los festivales y bienales regionales colombianas también se llevaron a cabo durante un momento de crecimiento demográfico y de mucha migración del campo a las ciudades.

El Festival Nacional de Arte de Cali (FAC en adelante) fue organizado originalmente por la Escuela de Bellas Artes (hoy Instituto Departamental de Bellas Artes) y la gobernación del Valle del Cauca. La gestora y agenta principal de este evento fue la actriz argentina Fanny Mikey. De acuerdo con la entrevista que le hizo la periodista Sonia Osorio, enviada especial de la revista Cromos de Bogotá, como gestora Mikey invertía su fuerza y pasión en la organización del FAC para que,

la gente se acostumbre a ver estos espectáculos y las orquestas y los grupos teatrales tengan trabajo continuo en todas partes. El festival es completamente informal. Proyectado hacia el pueblo. Busca con sinceridad, la expresión auténtica de la creación nacional. [5]

Según Katia González, este tipo de festivales y encuentros fueron eventos periódicos realizables gracias a la iniciativa privada.[6] Además, para la historiadora del arte, revelan hoy la movilidad que tenían las personas agentes culturales (artistas, organizadores, el arte “actual” nacional e internacional) entre diversas regiones en Colombia. También nos dan cuenta de los públicos a los que se pretendió acercar “el arte” para que formase parte de su vida cotidiana y ampliara “el marco de referencia cultural de los ciudadanos. [7]

Para los eventos de carácter artístico, en Cali se conjugaron iniciativas de carácter oficial y las consideradas contra-oficiales, o de vanguardia, como la que provenía del grupo de vanguardia literaria conocido como “los nadaistas”, fundado por el escritor colombiano Gonzalo Arango (1931-1976 “Gonzalo-arango”). Los nadaistas organizaron en 1960 su propio Festival de Arte de Vanguardia o “el contra oficial”. Eso no les impidió que aprovecharan la afluencia de público del “oficial” para que visitara sus exposiciones y eventos ya que, por falta de recursos, capitalizaban el poder de convocatoria del FAC y los públicos reunidos para éste. En palabras del organizador del Festival de Arte de Vanguardia, Elmo Valencia, el movimiento de arte que representaban los nadaistas quedaba “fuera de órbita” para el FAC.[8] Por la suma de coyunturas como estas, como explica Katia González, la oferta cultural en Cali se expandió bastante en la década de los sesenta, a lo que se sumaron invitados internacionales como México o China.[9] El desarrollo de estos espacios regionales sirvió mucho para descentrar la escena artística cultural colombiana, algo que en un país con el centralismo tan arraigado como el de México tardó más en desarrollarse (por ejemplo con Monterrey y Guadalajara como centros de arte en el país).

Habrá que sumar a esos dos festivales caleños la fundación de La Tertulia en 1956 por iniciativa de Martiza Uribe de Urdinola, que eventualmente desembocó en la creación del Museo de Arte Moderno con una importante presencia de mujeres gestoras al frente de estas iniciativas,[10] la Tertulia fue además una de las sedes importantes del 4º FAC. Maritza Uribe fue miembro de la junta organizadora del mismo y, para la 5ª edición, su directora.

El FAC era un evento anual que transcurría en el mes de junio—después del “ocaso de la Feria de la Caña” a decir de Sonia Osorio.[11] Consistía en concursos de arte y una amplia programación de eventos culturales. Un ejemplo de lo que relata Osorio ilustra esta variedad: el teatro Municipal “estrena conciertos, ballets, teatro” para luego pasar a precios populares al Coliseo Cubierto (Gimnasio Olímpico) y finalmente hacerse gratuitos en el Teatro al Aire Libre Los Cristales.[12] Incluían, además, como relata Katia González,

danzas folclóricas, ballet y danza moderna, exposiciones de artes plásticas (pintura, escultura, cerámica y fotografía), una muestra nacional de cine colombiano, recitales de poesía, feria del libro, conferencias, mesas redondas y concursos de distintas manifestaciones artísticas (en artes plásticas, obras de teatro, composición musical, cuento, canto y cortometraje colombiano), aunque los salones de artes plásticas son los que lograron trascender pues el 10° FAC terminaría convirtiéndose en la 1era Bienal Americana de Artes Gráficas.[13]

La 4ª edición del FAC tuvo como ícono identificador una estilización gráfica de una pieza prehispánica de la región arqueológica de Tolimá (Fig.2). La inclusión de un elemento gráfico prehispánico, como se hizo en las prácticas culturales en otros países latinoamericanos, implicó un importante capital simbólico cultural para el festival. Pero, además, en la gestión de Fanny Mikey y su equipo frente al festival, hubo una inclusión de varios eventos de folklore, que de cierto modo hacen menos extraña la inclusión de la exposición de arte popular mexicano en el 4º FAC. Para Katia González se trató de una “dimensión folclórica nacional” presente en las primeras cinco ediciones del FAC. El Instituto Popular de Cultura,[14] por ejemplo, presentó el espectáculo “Danzas de Colombia” en el Teatro Municipal, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales hubo un “espectáculo folklórico gratuito” y el día anterior se había presentado el Conjunto Folclórico del Pacífico en el Bosque Municipal. Otro de los eventos internacionales de relevancia fue la presentación del músico folklorista argentino Atahualpa Yupanqui primero en el Teatro Municipal, luego con dos funciones en el Gimnasio Olímpico.[15]

El historiador Renán Silva se pregunta cuáles serían las condiciones para que en una sociedad pueda surgir una forma de clasificación y de representación social que entendemos como “popular”, dentro de un sistema binario de opuestos entre una élite (alta cultura o cultura de élite) y otra que sería la cultura de las masas. Las condiciones, creo yo, son las de marcadas diferencias de clase, y de poder económico, es decir, de clase social, como las que prevalecen en nuestra región. El filósofo paraguayo Ticio Escobar en El mito del Arte, el mito del pueblo[16] explica que el término “pueblo” se presta más a ser usado como adjetivo “lo popular”, que como nombre. Designa generalmente a sectores “subalternos”, pobres, “los de abajo”, en suma, los excluidos del poder. Se suele restringir el término “pueblo” a las comunidades indígenas, a los sectores rurales campesinos y a los suburbanos; es decir, los no hegemónicos. El folclor y el arte popular pertenecían a esos campos culturales que no eran parte del arte de élite o de la “alta cultura” y tampoco estaban apropiadas (aún) por las industrias culturales y los medios masivos. Para Renán Silva, el arte popular y el folclor —sobre todo en la primera mitad del siglo XX en una buena parte de los países latinoamericanos (México, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia e incluso Argentina)— representaban espacios de expresión de una dimensión espiritual humana “auténtica”, “intacta” y “profunda”.

Al lado de los nacionalismos, en la primera mitad del siglo XX surgieron instituciones encargadas de investigar, recoger y difundir el folclor y también se dio la oportunidad de que se diera una “integración entre las diversas instituciones folclóricas de los países del continente”.[17] Según Renán Silva, en esa primera mitad del siglo XX el caso paradigmático de relación entre nacionalismo y folclore era el mexicano, sobre todo por la manera en que este vínculo se utilizó para construir las bases de un dispositivo ideológico. Hay que entender aquí que, para Renán Silva, el folclor y el arte popular parecen ser lo mismo; también lo fueron, por ejemplo, para Rubén M. Campos, el folclorista mexicano, en 1929.[18] Sin embargo, para el historiador del arte Manuel Toussaint la diferencia era fundamental. En general, en México, el folclor se refería a las artes escénicas (danza, música) y las creaciones literarias del pueblo (corridos, rimas, leyendas, mitos, adivinanzas, trabalenguas, canciones etc.). Para Toussaint, en 1946, el arte popular era una “manifestación plástica”, no reconocida en su justo derecho como “estética” sino hasta después de los años veinte:

El descubrimiento del arte popular corre parejas con los estudios antropológicos y viene a formar parte de lo que se ha designado con una fea palabra: Folklore. Pero deben deslindarse los campos y hacer constar que nuestro arte sólo se refiere a creaciones plásticas y de ninguna manera a productos literarios o musicales.[19]

La aclaración no es irrelevante ya que fueron las expresiones plásticas de la cultura popular mexicana las que fueron apropiadas con mayor frecuencia por los artistas modernos, y con las que se puso a dialogar al arte prehispánico, virreinal y moderno en exposiciones de arte mexicano que viajaron al extranjero.[20] En muchos sentidos, como aclara Karen Cordero, el “arte popular” fue una invención, un mito, en tanto se construyó como una expresión innata del “alma nacional” o de una esencia prístina de mexicanidad. Se asoció a un grupo de objetos de la cultura material artesanal, indígena y campesina mestiza sobre todo, pero no exclusivamente.[21] Antropólogos, artistas, algunos funcionarios e intelectuales mexicanos señalaron y resaltaron una serie de valores estéticos, sociales e históricos y, a partir de ellos, se construyó un campo que ponía a los objetos en una condición de mayor valía cultural a la par que los pusieron a interactuar con los objetos de arte culto en los ambientes expositivos, pero también los domésticos. La operación se jugó, fundamentalmente, para sustentar un discurso nacionalista esencialista que establecía mitos de origen fundados en el arte prehispánico y extendidos hasta las creaciones plásticas contemporáneas tanto “cultas” como “populares”; la exposición 20 siglos de arte mexicano, montada en el MoMA de Nueva York de mayo a septiembre de 1940, sería la fórmula que perviviría todo el siglo XX.[22] Quizás no es descabellado sugerir que algo semejante pasó en algunas regiones de Colombia desde los años cuarenta del siglo XX, pero bajo la égida del folclor.

La diplomacia cultural no fue insensible al dispositivo y lo aprovechó desde la década de 1920.[23] Para el viaje de los objetos de arte popular a Cali, sirvió que el Organismo Internacional de Promoción de la Cultura de la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había llevado a Bogotá el Ballet Folklórico de México dirigido por Amalia Hernández (1960),[24] la exposición de Grabado Mexicano (1961), y la de Arte Contemporáneo de México (1962). En septiembre de 1961, para la conmemoración de la Independencia de México, la embajada de México en Colombia organizó un desfile de trajes típicos de los estados mexicanos (Figs.3 y 4).[25]

El Organismo de Promoción Internacional de la Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (OPIC-SRE)

El Organismo Internacional de Promoción de la Cultura (OPIC) de la secretaría de Relaciones Exteriores se creó en 1959, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Su primer director fue el embajador Miguel Álvarez Acosta.[26] Ernesto Leyva explica que tanto la creación de la OPIC como la de la Dirección General de Relaciones Culturales (DGRC), un año después, fueron intentos de subsanar la escasa presencia cultural de México en países donde no se realizaban proyectos tan ambiciosos como las grandes exposiciones en Estados Unidos o Europa, pero también una manera de tender puentes diplomáticos “de amistad y paz” que se pudieran convertir en mejores relaciones y oportunidades comerciales entre nuestro país y Latinoamérica.[27] También se pretendió acertar cierta preponderancia de México en la región. El presidente Adolfo López Mateos tenía un interés especial en las relaciones diplomáticas hacia el sur, un mensaje de fraternidad y paz, particularmente en las tensas condiciones de la Guerra Fría. De ahí su gira por América Central y América del Sur, de 1960, y su activa procuración por lograr la sede de los XIX Juegos Olímpicos para México, justamente como una manera de promoción cultural, diplomática, turística y comercial.[28]

A pesar de que la exposición de Cali se llevó a cabo—lo mismo que la participación en la Feria Internacional de Nueva York 1964-65—en la transición política entre los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz (elecciones el 5 de julio de 1964, cambio de poder el 1ero de diciembre del mismo año), la exposición de Cali parece haberse realizado conforme a lo planeado antes de la contienda electoral. [29]

¿Qué piezas de arte popular se llevaron a Cali? ¿De dónde provenían? ¿Quiénes organizaron la publicación-catálogo que acompañó a la muestra y la publicación anterior, de 1963, que presentó la revista Artes de México? ¿quiénes escribieron en ellas? ¿Cuál fue la recepción de la exposición en Cali? Empezaré por aclarar lo que podemos reconstruir de la exposición a partir de la publicación que la acompañó, ya que no ha aparecido en el Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ni el expediente de la exhibición, ni tampoco referencia alguna a su presencia en Cali a pesar de que sí hay legajos muy gruesos sobre las exposiciones y eventos realizados en Bogotá entre 1960-1963.

Es necesario aclarar que existen dos publicaciones casi idénticas realizadas por la revista Artes de México: en primer lugar, un número doble de la revista (no. 43-44) que se publicó en 1963 por encargo del INI, concretamente por su director Alfonso Caso; y luego, la publicación de 1964 que acompañó a la muestra y que contó con apoyo de la OPIC (en adelante “el catálogo”). Esta última es más breve y en ella no aparecen todos los objetos de la versión de 1963, sino que tiene unas páginas de presentación oficial seguidas de una lista vaga de objetos.[30] Por vaga me refiero a lo poco útiles de los listados para darnos una idea de los objetos concretos. Por ejemplo: “en la sección de “lacas” dice:

OLINALÁ, GUERRERO

Charolas, maderas de olor; cajas, con decoración cortada y policromada.

OAXACA, OAXACA

Jícaras policromadas con decoración de pájaros […] [31]

Desgraciadamente, para la publicación para Cali no se hicieron nuevos índices de las láminas a color, sino que se dejaron los de la publicación doble de 1963, por lo que es forzoso, para identificar las piezas, cotejar con las láminas en el número doble 43-44 de Artes de México, que sí tiene correspondencia entre número de lámina e índice. Se trata, en ambos casos, de hermosas publicaciones en tanto que cuentan con un buen diseño gráfico, ilustraciones a color de algunas piezas selectas y otras más en fotografías en blanco y negro y a color. Para la versión alterada de 1964 se agregaron textos institucionales entre los que se incluían unas páginas a modo de catálogo de lo exhibido en Cali. La sección del catálogo escrito está en las páginas 8 y 9 (Fig.5). Ahí se aclaraba que el listado correspondía a lo instalado en Cali Colombia para el 4º FAC, pero que no se establecía un orden descriptivo (como se haría con una lista de obras hoy día, incluida la localización en sala) “al carecer de una planta de espacios para su colocación Museográfica”. Ya en la exposición, la selección final y ordenamiento de las piezas lo hicieron in situ Carlos Hernández Serrano y Rosa Ferreira, quienes además añadieron las cédulas correspondientes en sala.

Las ilustraciones en ambas publicaciones nos presentan una primera reflexión sobre una cultura visual que tenía una fuerte impronta de las formas y colores (incluso quizás las materialidades) del arte popular. No se trató, creo yo, de una experiencia de apropiación como la de los primitivismos y nativismos pictóricos de la primera mitad del siglo XX sino de una de las rutas de exploración/experimentación que las artes populares abrieron para otras expresiones plásticas como el grabado y la ilustración.

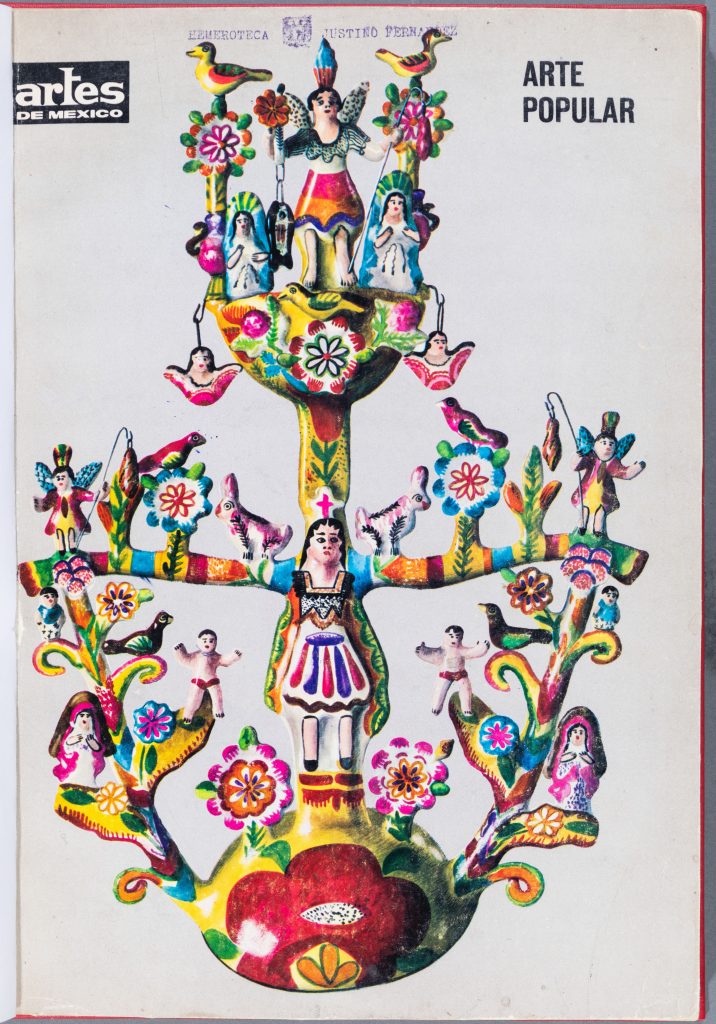

Para 1952 el arte popular había encontrado un museo propio, el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, MNAIP, (más permanente que el de 1934 en Bellas Artes). Se ubicó en el antiguo Templo de Corpus Christi, hoy archivo de Notarías, en donde se seleccionaron las piezas que conformaron la colección que viajó a Cali, y que aparecieron fotografiada en el número de Artes de México de 1963 y el catálogo OPIC de 4º FAC en Cali, Colombia en 1964. El director del MNAIP había sido, desde su fundación en 1952, el médico y antropólogo Daniel Rubín de la Borbolla, quien escribe el texto más amplio (idéntico en ambas publicaciones).[32] El número doble de Artes de México de 1963 contiene una portada con un sahumerio de barro (Fig.6). Se trataba de una pieza hecha parcialmente en molde, pintada al temple y abrillantada con un barniz. Provenía de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla.[33] Una primera reflexión respecto al diseño que se puede decantar de estas publicaciones es que el color de la lámina (hecha en gouache o temple) es muy reminiscente de la pintura de la propia pieza de bulto que representa. Algunas de las láminas a color son ilustraciones en gouache, muy realistas y quizás realizadas sobre una fotografía o tomadas de una imagen fotográfica en blanco y negro. Otras láminas a color permiten ver mejor este proceso de coloreado o pintado por ser más burdas: por ejemplo, la lámina con el número V, objetos “A”, una gallinita con dos pollitos y una paloma, “B” un altar de muertos en miniatura y “C” un carnero (Fig.7).[34] Este tipo de ilustración que dialoga con las formas, los colores y los modos de pintar las piezas cerámicas ya se había usado desde los años cuarenta. La artista Lola Cueto (Dolores Vázquez Cueto) usó la acuarela densa o el gouache para pintar escenas como “Cuatro músicos”, cuatro calaveritas con instrumentos musicales reunidas para formar una banda, o incluso los usó para ilustrar a sus personajes de teatro guiñol como “Rin-rin renacuajo” (1934).[35] Por su parte el artista Gabriel Fernández Ledesma hizo algo parecido en las ilustraciones para su libro Juguetes mexicanos (1930). Como explica Alfonso Caso en su texto para la publicación que nos ocupa, las ilustraciones para Artes de México fueron obra de Abel Mendoza y Ricardo Montoya.

La presentación en Artes de México 1963 fue de Alfonso Caso, director del Instituto Nacional Indigenista (INI, creado en 1948) y otro de los promotores del MNAIP. El texto más largo y explicativo era el de Daniel Rubín de la Borbolla. Alfonso Caso explica que fue el INI el que encargó el número de la revista de las colecciones del MNAIP. Su presentación nos permite también ver la idea de arte popular que aún prevalecía entre los intelectuales de la vieja guardia como Caso:

El Patronato de las Artes e Industrias Populares creado por los Institutos Nacional Indigenista y de Antropología e Historia, decidió establecer, además del museo central de la Ciudad de México, otros de igual índole en los estados […]

[…] también el Patronato ha auspiciado exposiciones temporales y ha tenido a su cargo la preparación de la Sección de Arte Popular en la exhibición que ha realizado el Gobierno Mexicano en diferentes países de Europa […]

[…] el Patronato decidió publicar en un número doble de la prestigiada Revista Artes de México, un catálogo que dé a conocer un buen conjunto representativo de nuestras artes populares, utilizando numerosas ilustraciones que muestran la variedad de formas y colores, la riqueza plástica e imaginativa que se descubre desde los humildes objetos de cerámica, de palma o de vidrio, hasta la suntuosidad de las joyas de plata, de oro y de coral o la riqueza de los rebozos de seda de Santa María o de las lacas de Pátzcuaro y Uruapan.[36]

Caso insiste en su texto que son tres las raíces que se dejan ver en el arte popular: por un lado, la europea (sobre todo la española) pero también la oriental (China, Japonesa e incluso musulmana heredada a España) y todas esas influencias se hicieron sentir sobre un fondo indígena. Caso aclaraba que, aunque el arte popular no fuera exclusivamente indígena, se podía afirmar un trasfondo indio “que se manifiesta con vigor en cuanto las condiciones políticas y sociales son propicias, como sucedió después del triunfo de la Revolución”.[37]

En lo que respecta a la versión de la OPIC, esta incluía 5 páginas al inicio con los créditos y presentaciones institucionales (en ambas caras de la página), que no tiene el no. 43-44 de 1963. La exposición titulada Arte popular mexicano reunió una colección de piezas que no se había exhibido hasta entonces, según Miguel Álvarez Acosta director del OPIC y encargado de esta exposición itinerante. El impreso para Cali tenía en la portada una imagen de un sarape (Fig.1), en negros y rojo, con un círculo lobulado que podía semejar un sol. Si nuestra primera reflexión con respecto al diseño gráfico se vincula con los colores en ilustraciones y piezas cerámicas, una segunda reflexión que podemos derivar en ese sentido entre publicaciones (1963 y 1964), la exposición en Cali y el diseño gráfico de la época, se refiere a la “síntesis” formal detectada en varias de las piezas de arte popular. El sarape que sirvió de portada a la publicación para Cali, sin duda dialogaba muy bien con otras piezas del trabajo del artista que se ocupó de diagramar la revista, Vicente Rojo, en particular sus series “Señales” que iniciaron desde 1965 (a base de triángulos y círculos) o piezas como su proyecto de “Discos Visuales” de 1968. El diseño del sarape de lana de Teotitlán del Valle, Oaxaca, y el juego con la tipografía en blanco sobre la portada convierten a este textil en un elemento potente de diseño.[38]

El tercer espacio de intercambios y diálogos entre la producción artesanal, el “arte popular” y el diseño es un poco más compleja y tiene dos aristas. Por un lado, lo que corresponde a la búsqueda de soluciones de embalado y exhibición de los objetos que viajaban al extranjero en las grandes exhibiciones que el Estado utilizó como medios efectivos de propaganda. Por otra parte, en lo que toca al diseño industrial, algo que hacia los años sesenta se pudo llamar “neoartesanía” (como un elemento de diseño industrial para exportación) o después “diseño artesanal”. Con la apertura en 1960 del Bazar del Sábado, ubicado en el barrio de San Ángel en la casa de Wendell Riggs y Cynthia Sargent, se comenzó a apoyar a un grupo sui generis de creadores que se “inclinaban por el trabajo manual” a decir de Ana Elena Mallet (es decir, hacían objetos utilitarios de diseño hechos artesanalmente: esmaltados, cerámica en baja y alta temperatura, joyería diversa, juguetes de latón y chatarra reciclada). El éxito de este espacio para estos nuevos artesanos (y algunos artesanos tradicionales mestizos) hizo que de casa de Sargent y Riggs salieran a rentar una casona en la Plaza San Jacinto y se trasladaran ahí en 1965 (donde aún abre sus puertas al público todos los sábados).[39]

El escultor Manuel Felguérez—que experimentó en el diseño de los módulos OPIC– hizo por un tiempo unas esculturas en latón, juguetes y figuras pequeñas sobre todo, que vendió en el Bazar. La experimentación de Felguérez desde finales de los años sesenta fue amplia; participó en los eventos de teatro pánico de Alejandro Jodorowsky (recordemos que la hermana de éste fue una de las veneradas poetisas “nadaistas”, figura central en la escena del 4º FAC en Cali, pero con los del festival “no- oficial”) y desde 1960 experimento con la factura de murales escultóricos instalados/creados para espacios arquitectónicos diseñados y construidos por el arquitecto Larrosa. También son los años en los que realizó sus murales de “ensamblaje”, como el del cine Diana o el de chatarra que hizo in situ para el Pabellón de México en la Feria Mundial de Seattle 1962.[40] En todo caso, sus dotes de “ensamblador” (y por supuesto de escultor) también lo llevaron a los experimentos que la OPIC promovió como una innovación en la exhibición de arte popular según podemos ver por las fotografías incluidas en la página de la versión de 1964 referente al embalado y exhibición. Según podemos apreciar por el texto que escribe Álvarez Acosta y una imagen fotográfica que lo acompaña (Fig.8), se trató de unas cajas poco profundas donde se instalaron objetos de arte popular. Este experimento lo realizó Manuel Felguérez, según el texto que de manera confusa explica que unos experimentos fueron hechos por él, y otros por personal de la OPIC que no se identifica por nombre.

Álvarez Acosta explicaba en el texto que una de las innovaciones de esta exposición llevada a Cali (y del trabajo de búsqueda museográfica en la OPIC) eran “los módulos OPIC”, un novedoso sistema de empacado y presentación bastante sui generis, así como unas piezas de cerámica ornamental moderna diseñadas por el pintor y escultor Manuel Felguérez “tibores, frascos, figuras de animales” nos dice el catálogo.[41] Con esa descripción es imposible identificar cuáles son éstos en las fotografías de la publicación. Los dos ejemplos supuestamente enviados a la exposición de Cali, como veremos en la siguiente cita, en su retórica ilustran las tensiones conceptuales entre folklore, artes populares, artes turísticas, artesanías, diseño industrial e invención que acompañaron al siglo XX. Sobre todo, muestran las exploraciones museográficas del aparato estatal mexicano en su ejercicio de diseminación de la cultura mexicana. Los módulos ofrecían

La incorporación de ingeniosos sistemas para enlazar los elementos de una misma creación y sus derivados: utilizar total o parcialmente los valores para vincular estilizadamente las artesanías y las invenciones populares, en las aldeas o en los centros rurales, donde el esmero del pueblo ha dejado extraordinarios ejemplares de belleza, de inocencia y de ingenio. Visto que, concebido en sus formas consistoriales, el arte popular era un despliegue de colorido, de rareza, y de curiosidad, preferentemente de consumo turístico, se ha procurado mejorar la escala, buscando ahora que el conjunto de esos objetos obedezca a una estrategia de composición que muestre, en un reducido espacio, numerosas ideas y sugestiones de volumen, sobre las artesanías mexicanas del mobiliario, los tejidos, el vidrio, la plata, las maderas labradas, las máscaras y la brujería, los instrumentos musicales, la charrería, la pesca etc. Aunque no se nos escapa que el especialista en la materia es el folklorista, hemos contemplado esa producción con un criterio distinto, de invención plástica; así, hemos invitado a destacados pintores de México, para que, ejerciendo su albedrío en el enlace de esos valores, realicen su composición en combinados que lo mismo puedan ser abstracción de lo popular que ordenamiento de lo vernáculo.

Hubiésemos querido enviar para la exposición del Cuarto Festival de Cali, un numeroso contingente de nuestros módulos, pero coincidió esta extraordinaria promoción colombiana con varios requerimientos de otros lugares del mundo, y hubimos de enviar sólo dos de estas características unidades museográficas: Mobiliario popular” de Manuel Felguérez y “La plata y el tiempo de México”, preparado y armado en la OPIC, está por construirse un panorama horizontal; plata y pluma aborigen—plata y felpa virreinal—plata y plástico de hoy, con las características de tratamiento y expresión propios de cada época.[42]

Se trató de ejercicios de lo que hoy llamaríamos unas “instalaciones”, sin duda, y que pretendían mostrar justamente una visión artística (“de invención plástica” dice Álvarez Acosta) de una serie de elementos industriales y/o artesanales. Pero las fotografías que acompañan al catálogo no muestran las dos obras descritas por Álvarez Acosta, o al menos una de ellas no lo hace. Más bien podemos ver la pieza de mobiliario de madera torneada y/o labrada que reproduce una suerte de escena doméstica (quizás instalada esa sí por el artista Manuel Felguérez)[43] más otra instalación, en su vitrina muy poco profunda, en la que en un entramado de hierro forjado se suspenden botellas y platos de vidrio soplado de diversas calidades y seguramente de diferentes colores como aparecen en las láminas fotográficas a color en la versión Artes de México (Fig.9), cosa que tristemente no podemos apreciar en la fotografía en blanco y negro. Esta segunda pieza, que figura en la página pero no en la descripción, recuerda a otras obras escultóricas en metal que realizó Felguérez.[44]

El impreso de la OPIC también incluye en las últimas páginas fotografías en blanco y negro con los trabajos de platería contemporánea de diseñador como los que salieron del taller de Spratling, el más famoso, o el de los hermanos Castillo y los hermanos Pineda, todos con talleres de platería en Taxco, y que responden mucho más a esta “neoartesanía” o diseño artesanal como se la ha llamado desde hace poco (Figs.10 y 11).

La crítica de arte Marta Traba realizó una reseña implacable del 4º Festival que rebautizó como “CaliFanny” por el nivel de trabajo de la gestora. A diferencia de otras exposiciones que corrieron con muy mala fortuna crítica, sobre la exposición mexicana tuvo una opinión muy favorable:

–Todo acto de la cerámica, inclusive las finas cerámicas del grupo de Medellín y los bellos potes orientales de Callejas, resultaron eclipsados por la Maravillosa exposición de Arte Popular Mexicano, organizada por el Licenciado Carlos Hernández Serrano.

Confirmo mi admiración por México.

¡Este sí que es un país con espíritu, con líneas de estilo, con reiteraciones mantenidas a lo largo de los siglos, con cohesión, con nacionalismo creador. Cerámicas, tejidos maderas, plata, vidrios, lo declaran en cada pieza. La tristeza manual”, el apocamiento del alma de nuestros artistas anónimos populares, no existe ahí. El barroco triunfa brutalmente, sea por el color, sea por la forma.[45]

La crítica confiesa haber vuelto varias veces al recinto de Bellas Artes y haber ido directamente a ver una figura de un gato de barro, alto bruñido y vidriado de Tonalá, Jalisco. Su opinión sobre las artes populares para el 1er Coloquio Internacional de Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas en los años setenta, nos dejarían ver que se reservaba, siempre, un fuerte cambio de opinión y sentir.[46]

El propósito de este artículo fue delimitar algunas de las “experiencias biográficas” (tránsitos, recorridos, instrumentalización y cambios en funciones originales) de los objetos de las artes populares en la diplomacia cultural México-Colombia, a la vez que poner en discusión el uso de la ilustración, la fotografía a color y blanco y negro, la inclusión de piezas de diseño artesanal y el experimento de montaje museográfico. Está pendiente un trabajo “arqueológico” de más largo aliento en el Archivo Histórico “Genaro Estrada” del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad de México para tratar de localizar los fondos (aún no localizados) de la OPIC y la Dirección General de Relaciones Culturales, así como del Departamento de Exposiciones OPIC, que nos permitiría explorar qué relaciones pudieran tener estos ejercicios museográficos con otros en la década de los cincuenta y sesenta como las instalaciones de Renée D’Harnoncourt en el MoMA de Nueva York, para mostrar arte no occidental, o bien las de la arquitecta Lina Bo Bardi en Brasil para desplegar el arte del nordeste brasileño como “La mano del Pueblo”, manos que, a mi ver, movilizaron experimentos plásticos y museográficos muy productivos y que quizás apenas empiezan a salir del anonimato.

Notas

[1] Miguel Álvarez Acosta, “Módulos OPIC”, en Arte popular mexicano. Cali Colombia, 4º Festival Internacional de Arte-1964 (Organismo de Promoción Internacional de la Cultura -OPIC, Secretaría de Relaciones Exteriores-SRE: 1964), 7.

[2] Athala Morris, “Una visita a la Sede del Festival Nacional de Arte”, en El Tiempo, Bogotá, 21 de junio de 1964, 13. Agradezco la gran generosidad de mi colega Katia González por haberme facilitado las notas de prensa que ella había reunido sobre este evento para su tesis doctoral. Katia Cecilia González Martínez, “Rutas de vanguardia en Colombia. Cali y Medellín en los largos años sesenta” (Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Historia del Arte, 2020).

[3] Las respuestas que ensayaré aquí son iniciales respecto a las relaciones de diplomacia cultural entre México y Colombia y los intercambios artísticos resultados de los esfuerzos del presidente Adolfo López Mateos para establecer mejores relaciones comerciales, económicas, culturales y diplomáticas con los países sudamericanos. Colombia se tenía como “la puerta de América el Sur”; “Colombia es para los hombres del nuevo mundo, el atrio de Suramérica”, según Miguel Álvarez Acosta, “Nueva estancia de la fecundidad americanista”, Arte popular mexicano. Cali Colombia…, 5.

[4] Katia González, “Rutas de vanguardia en Colombia…”, 6.

[5] Sonia Osorio, “Cali en su origen griego significa belleza”, Cromos núm. 2446, 13 de julio de 1964, 16. Además de periodista, Sonia Osorio de Saint-Malo (Bogotá 1928-Cartagena 2011) fue coreógrafa, bailarina y diseñadora colombiana. Con estudios de danza en Estados Unidos, Europa y América del Sur, fundó el Ballet Nacional de Colombia donde mezcló las tradiciones rítmicas colombianas populares, la danza profesional y el teatro. Su esposo fue el conocido pintor colombiano Alejandro Obregón. https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sonia_Osorio (consultado el 3 de abril de 2025). Fanny Mikey era parte del grupo independiente Teatro Experimental de Cali (TEC) junto con el actor argentino Pedro I. Martínez, su pareja, con quien llegó a Colombia. Véase González, “Rutas de vanguardia en Colombia…”, 185, y su nota 485. Fanny renunció a la coordinación general del FAC, y con ella renunció Pedro I. Martínez como coordinador artístico y en 1966 Maritza Uribe sería la coordinadora ejecutiva al lado de una coordinación económica, y una junta organizadora. González, “Rutas de vanguardia…”, 189-190.

[6] Osorio da una cifra redonda del costo del 4º FAC de 1964 en $530, 000 pesos colombianos ($58,888 dólares estadounidenses de 1964, con 9 pesos colombianos por dólar). Con un desglose donde “el Departamento había aportado ochenta, el municipio treinta, lo mismo el Ministerio de Educación y ciento cuarenta mil las empresas privadas, que ese año, cosa extraordinaria, enviaron por iniciativa propia, sin necesidad de ir a visitarlas. El déficit que se avecina será cubierto por la taquilla y la promesa de la Gobernación de absorberlo” ese déficit ascendía a $250,000 pesos colombianos. Sonia Osorio, “Cali en su origen…”, 16. Hubo además cuatro concursos, algunos con primer y segundo premio: el de artes plásticas, para obras inéditas de colombianos, españoles o latinoamericanos residentes en Colombia más de 5 años; un concurso de composición musical para compositores colombianos y los extranjeros que tuvieran más de 5 años residiendo en Colombia; un concurso de plástica para estudiantes matriculados en las escuelas oficiales de Pintura y Escultura (ramas de pintura, escultura, cerámica y xilografía y grabado); por último un premio de cuento para escritores colombianos residentes en el país. El monto general de los premios ascendía a $23,300 pesos colombianos. Véase también “El IV Festival de Cali, una gran noticia”, La Nueva Prensa, 14-20 de marzo de 1964, 51. La Convocatoria del Primer Salón Nacional de Pintura y Escultura no menciona ni tema ni orientación para las obras plásticas, pero sí lo hace para las de teatro que debían “tener raigambre nacional o latinoamericana”. Véase Festival Nacional de Arte de Cali. Cali 1964. Programa General, s/n.

[7] Katia González, “Rutas de vanguardia…”, 7.

[8] “El IV Festival de Arte de Vanguardia”, hoja de periódico sin fecha, archivo Katia González. Véase González, “Rutas de vanguardia…”, 217-218.

[9] Katia González logró rastrear los orígenes del movimiento con un manifiesto, el Primer manifiesto nadaista de 1958 y su declive y fin hacia 1970. Además, señala que en ese periodo el ministerio de Educación Nacional concentró todos los esfuerzos de promoción artística en Bogotá. No sorprende que entonces desde las regiones, como el Departamento del Valle del Cauca, surgieran otro tipo de agencias culturales. González, “Rutas de vanguardia…”, 157.

[10] En México las mujeres recibieron el derecho a votar y ser votadas a cargos públicos en 1953, las colombianas en 1957. Como hace notar Katia González, el voto fue uno de los temas importantes que ocupó a las fundadoras de La Tertulia. González, “Rutas de vanguardia…”, 157-160. González discute el origen de Maritza Uribe de Urdinola y explica el sentido profundo de la noción de “tertulia”, en tanto reunión, conversatorio e intercambio intelectual, para la historia familiar de esta gestora. Sobre su carácter “subversivo” ver González, “Rutas de la vanguardia…”, 173-175. Además, González destaca la fuerte presencia de las mujeres en el ámbito de la gestión cultural caleña, un espacio de oportunidad que en México también fue ocupado por muchas mujeres desde la década de los sesenta. Véase Graciela de la Torre y Ana Garduño, eds., Agentas culturales del siglo XX. Desafíos de una gestión (Universidad Nacional Autónoma de México, 2023).

[11] Sonia Osorio, “Cali en su origen…”, 15. A Cali se le conocía también como La Sultana del Valle. Los ingenios azucareros eran “la columna vertebral” de la economía de la región, de ahí la relevancia de la caña de azúcar, Osorio, 14.

[12] Sonia Osorio, “Cali en su origen…”, 15.

[13] Katia González, “Rutas de vanguardia…”, 180.

[14] Fue una de las instituciones públicas de formación artística de Cali y la dirigió el folclorista y actor Octavio Marulanda. González, “Rutas de vanguardia…”, 207. Renán Silva también explica los antecedentes en República Liberal, intelectuales y cultura popular (La Carreta Editores E.U., 2005).

[15] “Cuarto Festival Nacional de Arte. Cali. Programa general”, La nueva Prensa no. 117, 16 de junio de 1964, 52-53.

[16] Ticio Escobar, El mito del Arte, el mito del pueblo (Metales pesados, 2008).

[17] Renán Silva, República Liberal, intelectuales y cultura popular, 41.

[18] Rubén M. Campos, El folklore literario de México. Investigación acerca de la producción literaria popular (1525-1925) (Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, Talleres Gráficos de la Nación, 1929). “Si estudiásemos el folklore nuestro, es decir, la producción de arte popular nuestro…”, así inicia el texto del folclorólogo. Por estudios de folclor se comprendieron los de danza, literatura, y música y casi nada la cultura material “popular”.

[19] Manuel Toussaint, “Arte Popular en México”, en México y la cultura, ed. Alberto Baroccio et al. (Secretaría de Educación Pública, Talleres Gráficos de la Nación, [1946] 1961), 587-588.

[20] Véase Rick López, Crafting Mexico: Intellectuals, Artisans, and the State after the Revolution (Duke University Press, 2010); Luis M. Castañeda, Spectacular Mexico: Design, Propaganda, and the 1968 Olympics (University of Minnesota Press, 2014).

[21] Karen Cordero, “La invención del arte popular y la construcción de la cultura visual moderna en México”, en Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate (1920-1950), tomo III, coord. Esther Acevedo (CONACULTA, 2002), 67.

[22] Cuauhtémoc Medina, prólogo a El arte de mostrar el arte mexicano. Ensayos sobre los usos y desusos del exotismo en tiempos de globalización (1992-2007) de Olivier Debroise (Promotora Cultural Cubo Blanco, 2018), 17-67. Véase también https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2985 (Consultado el 24 de julio de 2025).

[23] Al respecto, Dafne Cruz ha realizado importantes reflexiones respecto a la diplomacia cultural como “poder suave”, y las exposiciones que México llevó al extranjero. Dafne Cruz Porchini, Arte, Propaganda y diplomacia cultural a finales del cardenismo, 1937-1940 (Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, 2016); Dafne Cruz Porchini, Claudia Garay Molina, Daniel Garza Usabiaga y Mireida Velázquez, coords., Recuperación de la memoria histórica de exposiciones de arte mexicano (1930-1950) (Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Historia del Arte, 2016); Dafne Cruz Porchini, Claudia Garay y Mireida Velázquez, coords., Diplomacia cultural en México durante la Guerra Fría. Exposiciones y prácticas artísticas (1946-1968) (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2021).

[24] González, “Rutas de vanguardia…”, 205.

[25] Sobre el desfile véanse “Así viste México”, Cromos, Bogotá, 25 de septiembre 1961. “Recortes de prensa traídos por el Sr. Embajador Miguel Álvarez Acosta de Centroamérica sobre el Festival de mexicano de la cultura y la amistad. Todo lo relacionado a trajes regionales mexicanos”, Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Culturales (DAC) Caja 293, Expediente 827-8, 1960-1963. Catálogos que se encuentran en la Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República, Bogotá, Colombia y de los cuales no hay copias en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México: Exposición grabado mexicano/Museo Nacional; OPIC Secretaría de Relaciones Exteriores. Museo Nacional, Bogotá; OPIC, 1961; Pintura contemporánea de México/Museo Nacional de Colombia. Museo Nacional de Colombia, Bogotá, OPIC, Biblioteca Banco de la República, Secretaría de Relaciones Exteriores, Organismo de Promoción Internacional de la Cultura, 1962.

[26] Miguel Álvarez Acosta (exdirector de INBA y diplomático mexicano) designado como Embajador por el Servicio Exterior mexicano fue el primer director de la OPIC. En 1960 se creó la Dirección General de Relaciones Culturales (DGRC) de la que fue el primer director el filósofo Leopoldo Zea. La DGRC dependía de la OPIC, aunque de hecho la sobrevivió. Ambas instituciones se dedicaron a consolidar el “usufructo de la cultura como parte complementaria de la política exterior mexicana”, según Ernesto Leyva. Ernesto Leyva, “Compartiendo el mensaje de la revolución. Los proyectos de promoción cultural mexicana en Centroamérica y África, 1960-1962”, en Diplomacia Cultural en México durante la Guerra Fría. Exposiciones y prácticas artísticas, 1946-1968, coords. Dafne Cruz Porchini, Claudia Garay Molina y Mireida Velázquez (Archivo Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2021), 125.

[27] Ernesto Leyva, “Compartiendo el mensaje de la revolución…”, 107.

[28] De hecho, después de la sucesión presidencial en 1964, Gustavo Díaz Ordaz lo invitó a presidir el Comité Organizador de los XIX Juegos Olímpicos al que renunció en 1965 por problemas graves de salud. Sobre la Olimpiada México’68 el estudio más completo es el de Ariel Rodríguez Kuri, Museo del Universo. Los juegos olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968 (El Colegio de México, 2019). Sobre el papel de las artes populares mundiales en la Olimpiada Cultural que corrió paralela a los juegos deportivos en 1968 véase Deborah Dorotinsky Alperstein, “Handcraft as Cultural Diplomacy: Mexico 1968 Cultural Olympics and U.S. participation in the International Exhibition of Popular Arts”, Journal of Latin American Cultural studies no.29 (2020) https://doi.org/10.1080/13569325.2019.1709961 y, sobre la presencia de las artes populares en HemisFair68 en San Antonio, Texas, véase Deborah Dorotinsky “La magia de un pueblo: Alexander Girard en HemisFair’68”, en Estaciones múltiples de las artes populares. entre las historias del arte, las prácticas culturales y los territorios, coords. Deborah Dorotinsky Alperstein, Silvia Dolinko y Fernando Escobar (Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, en prensa).

[29] Véase Mireida Velázquez, “Nueva York 64: el Pabellón del México Moderno”, en Diplomacia Cultural en México durante la Guerra Fría, 21-33.

[30] El primer número de la revista Artes de México apareció en 1953, con textos en español e inglés. Para leer sobre la historia de la publicación véase https://www.sinembargo.mx/3600484/cronica-primera-epoca-de-la-revista-artes-de-mexico-1953-1981/ (consultada el 3 de abril de 2025). Karen Cordero en un escrito sobre la norteamericana Frances Toor y su revista Mexican Folkways, publicada en la primera mitad del siglo XX, destaca también la relevancia que tuvo que los textos fueran bilingües ya que permitía una amplia difusión. Como Méxican Folkways, Artes de México mezcla una perspectiva antropológica con una estética, y permite al sector turístico más ilustrado acceder a conocimientos etnográficos de divulgación. Artes de México se sigue publicando, ahora en una segunda época, y cada número de la revista es concebido como un universo completo más cercano a un libro que a una revista. Karen Cordero, “Formas de abordar el arte popular: Continuidades y diferencias”, Artes de México, Núm. 79 (junio de 2006): 9-11.

[31] Arte popular mexicano. Cali Colombia…, 9.

[32] Daniel Rubín de la Borbolla (1903-1990) fue un importante gestor del arte popular y la cultura gastronómica popular durante una buena parte del siglo XX. Participó en las discusiones sobre arte popular de los años cuarenta del siglo XX, fue director del Museo Nacional, fue de los fundadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y su primer director, y fue de los creadores/fundadores del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares (MNAIP), que dirigió desde 1952, año de su inauguración, hasta los años sesenta. Véase Deborah Dorotinsky Alperstein, “Las artes populares, agentes e instituciones: las labores de Daniel Rubín de la Borbolla entre 1945-1955”, en Agentes culturales en México y redes transnacionales (1930-1945), coord. Dafne Cruz Porchini (Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2025), 189-215.

[33] Este tipo de sahumerios podía medir entre 25 y hasta 87 cm, de alto y originalmente el estilo provenía de Huaquechula, Puebla. A pesar de que está decorado con ángeles y vírgenes, no hay en la producción española un antecedente. Su factura se extendió incluso al estado vecino de Morelos. (Lámina I es igual en ambas publicaciones 1963/64).

[34] La lámina V del catálogo OPIC es la XX en Artes de México 43-44 (1963). Son unas figuritas de barro modeladas y pintadas a mano, quemadas en fuego abierto.

[35] El museo Franz Mayer permite ver otros ejemplos, disponibles en https://www.instagram.com/museofranzmayer/p/DB2kFtxMkU3/?img_index=1 (consultado el 25 de marzo de 2025). Los referidos en el texto aparecen en el catálogo de la exposición Lola Cueto. Trascendencia mágica, 1897-1978 (INBA – Museo Mural Diego Rivera, 2009). Se trata de las acuarelas sobre papel: Máscara “de muerte con tonos dorados”, 21; “Rin-rin renacuajo”, 61; “Cuatro músicos”, 113.

[36] Alfonso Caso, “El sentido del arte popular”, en Artes de México núm.43-44 (1963):1. Caso menciona además a las personas que colaboraron en la elaboración del número de la revista: la coordinación de Eugenia Caso Rius, los textos de Daniel Rubín de la Borbolla (entonces vocal del Patronato de Artes e Industrias Populares) Isabel Marín (de Paalen) museógrafa del MNAIP, Jorge Enciso y Adolfo Best Maugard, los dibujantes Abel Mendoza y Ricardo Montoya y las fotografías de Walter Reuter y Rodolfo Rivera así como la formación de Vicente Rojo. Agradece además a Miguel Salas Anzures, director de la revista Artes de México. Salas Anzures pasó a formar parte del Departamento de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1954, pero conforme se acercaba la década de los sesenta, tuvo fuertes diferencias con el importante coleccionista Dr. Alvar Carrillo Gil que terminaron por costarle el puesto (sobre todo por su apertura a la abstracción y su alejamiento del arte nacionalista y el realismo social, motivos del desencuentro con Carrillo Gil). Su jefe en el INBA fue Miguel Álvarez Acosta, que luego dirigiría la OPIC. En 1953-54, Miguel Salas Anzures se hizo cargo de Artes de México y falleció en 1966. véase Ernesto Layva, “Contradicciones de la modernidad, Miguel Salas Anzures y la crítica de arte” (Tesina de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007).

[37] Alfonso Caso, “El sentido del arte popular”, 2.

[38] Se pueden ver las piezas en Olivier Debroise, ed., La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1997, cat. exp. (Universidad Nacional Autónoma de México-Museo Universitario de Ciencias y Arte, 2007), 134, 140 y 141; https://museoarocena.com/vicenterojo/ (consultado el 3 de abril 2025).

[39] Véase el catálogo de la exposición curada por Ana Elena Mallet Una modernidad hecha a mano. Diseño artesanal en México, 1952-2022 (Universidad Nacional Autónoma de México – Museo Universitario de Arte Contemporáneo, 2022), 69, 100.

[40] El mural desaparecido de Seattle 1962, disponible en https://www.tumblr.com/unavidamoderna/106832772435/mural-de-doble-vista-de-manuel-felgu%C3%A9rez-exhibido (consultado el 20 de marzo de 2025). Véase también el catálogo Cuauhtémoc Medina, Pilar García y Ekaterina Álvarez, eds., Manuel Felguérez. El futuro era nuestro (UNAM, Museo Universitario de Arte Contemporáneo – Instituto de Investigaciones Estéticas/Fundación Amparo, Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, 2020), 94-107. Encontré muy útiles las presentaciones de Jennifer Josten y Ana Elena Mallet cuando se presentó el catálogo en línea durante la pandemia, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=NvRqefodcZA (consultada 29 de marzo de 2025).

[41] “Módulos OPIC”, en Arte popular mexicano. Cali Colombia…, 7.

[42] “Módulos OPIC”, 7.

[43] Ana Elena Mallet, historiadora del diseño industrial y el diseño artesanal mexicano propuso en la presentación del catálogo Manuel Felguérez. El futuro era nuestro (Cuauhtémoc Medina ed.), que Felguérez posiblemente haya estado viendo los “murales tridimensionales” que el diseñador industrial norteamericano Alexander Girard elaboró para Hallmark y luego para la casa de tractores Deere & Company. Sobre Girard ver Monica Obniski, “Accumulating Things: folk art and Modern Design in the Postwar American Projects of Alexander H. Girard” (Tesis Doctoral, University of Illinois, 2015), 9. Ese mural tridimensional es de 1963.

[44] OPIC-SRE, Arte popular mexicano… MoMA inauguró en NY The Art of Assemblage (el arte del ensamblaje) lo cual haría sentido en tanto que, como apunta Jennifer Josten, Felguérez experimentaba con estos murales escultóricos de integración plástica que podemos apreciar en “Mural de Hierro” del cine Diana (creado en 1961, inaugurado 1962) y el trabajo que resonaba con la obra del norteamericano Lee Bontecou, “Sin título” (No. 25) y su mural para el Pabellón de México para la Feria de Seattle de 1962. Felguérez dijo a Cuauhtémoc Medina que el movimiento de Ensamblaje que se lanzó en EUA era de hecho bastante internacional. Consultar la Presentación del catálogo de la exposición Manuel Felguérez: el futuro era nuestro, 31 mayo de 2021, min.46:00-52:32, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=NvRqefodcZA (consultado el 21 de marzo de 2025).

[45] Marta Traba, “Grandeza y miserias de la cultura subdesarrollada”, La Prensa no. 119, 4-10 de julio de 1964, 52.

[46] Martha Traba, “Relaciones actuales entre arte popular y arte culto”, en La dicotomía entre arte culto y arte popular (1er Coloquio Internacional de Historia del Arte del IIE-UNAM, Zacatecas 1975), ed. Jorge Alberto Manrique (Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1979).