El arte popular como vanguardia continental. Gabriel Fernández Ledesma y la propuesta del Museo de Arte Moderno Americano (1927)

Popular art as continental avant-garde. Grabriel Fernández Ledesma and the project for the Museo Moderno de Arte Americano (1927)

Dafne Cruz PorchiniInstituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México

Compartir

> autores

Dafne Cruz Porchini

![]() dafne.cruzporchini@posgrado.unam.mx

dafne.cruzporchini@posgrado.unam.mx

Doctora en Historia del Arte por la UNAM. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el área de arte moderno y en la actualidad se desempeña como Coordinadora del Posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Su libro de autora se titula Arte, propaganda y diplomacia cultural a finales del cardenismo (1937-1940) (México: SRE, 2016).

Recepción: 02 de abril del 2025

Aceptación: 24 de julio del 2025

![]()

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

> como citar este artículo

Cruz Porchini, Dafne; “El arte popular como vanguardia continental. Gabriel Fernández Ledesma y la propuesta del Museo de Arte Moderno Americano (1927)”, En caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N° 25 | Segundo semestre 2025, 56-71

> resumen

Este ensayo plantea un análisis del trabajo y los planteamientos de Gabriel Fernández Ledesma, con el objetivo de ahondar en el papel que jugó este pintor, grabador y funcionario en el proceso de “redescubrimiento” de las artes populares durante el régimen posrevolucionario mexicano, ya que éste fue su impulso fundamental para desarrollar una propuesta pionera que llevara a la tácita creación de un Museo de Arte Moderno Americano. El proyecto de Fernández Ledesma propugnaba por llevar a las manufacturas de origen popular al nivel de objetos “museables”, lograr su aprecio dentro de los diferentes sectores de la sociedad mexicana y ponerlos en el contexto de un coleccionismo institucional que corrió paralelo a la construcción de una retórica de las identidades nacionales y sus narrativas. Investigador constante del arte popular, Fernández Ledesma pensó estos objetos a partir de una condición “nativa” que trasladó tanto a los contenidos de la revista Forma. Revista de artes plásticas, como a libros, artículos y su propia producción plástica. La inclusión de las artes populares en su trabajo le permitió desarrollar una serie de fructíferos intercambios con colegas latinoamericanos que también lideraban revistas culturales. Lo anterior, fungió como una suerte de estrategia artística y cultural para defender y justificar la búsqueda de una soberanía artística latinoamericana.

Palabras clave: arte popular, nacionalismo, vanguardia, educación artística, coleccionismo

> abstract

This essay undertakes a critical analysis of the work and intellectual contributions of Gabriel Fernández Ledesma, with the aim of examining the pivotal role he played—as painter, printmaker, and cultural bureaucrat—in the revalorization of popular arts during the post-revolutionary regime in Mexico. This revaluation constituted the foundational force for his pioneering vision, which would ultimately contribute to the emergence of a Museum of American Modern Art. Fernández Ledesma’s project sought to elevate vernacular crafts to the status of museological objects, to promote their appreciation across diverse sectors of Mexican society, and to situate them within the framework of institutional collecting practices. These practices unfolded in parallel with the construction of a rhetorical discourse surrounding national identities and their associated narratives. A dedicated researcher of popular art, Fernández Ledesma approached these objects through a «native» perspective, one that he disseminated through various media, including Forma. Revista de artes plásticas, as well as through books, scholarly articles, and his own artistic production. His sustained engagement with popular arts facilitated transnational dialogues with Latin American intellectuals and cultural agents who were also leading critical publications throughout the region. These exchanges functioned as part of a broader aesthetic and ideological strategy aimed at asserting a distinctive Latin American artistic sovereignty, resisting Eurocentric paradigms, and advocating for a modernism rooted in local cultural forms.

Key Words: folk arts, nationalism, avant-garde, arts education, collecting practices

El arte popular como vanguardia continental. Gabriel Fernández Ledesma y la propuesta del Museo de Arte Moderno Americano (1927)

Popular art as continental avant-garde. Grabriel Fernández Ledesma and the project for the Museo Moderno de Arte Americano (1927)

Dafne Cruz PorchiniInstituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México

Un proyecto museístico desde las páginas de Forma

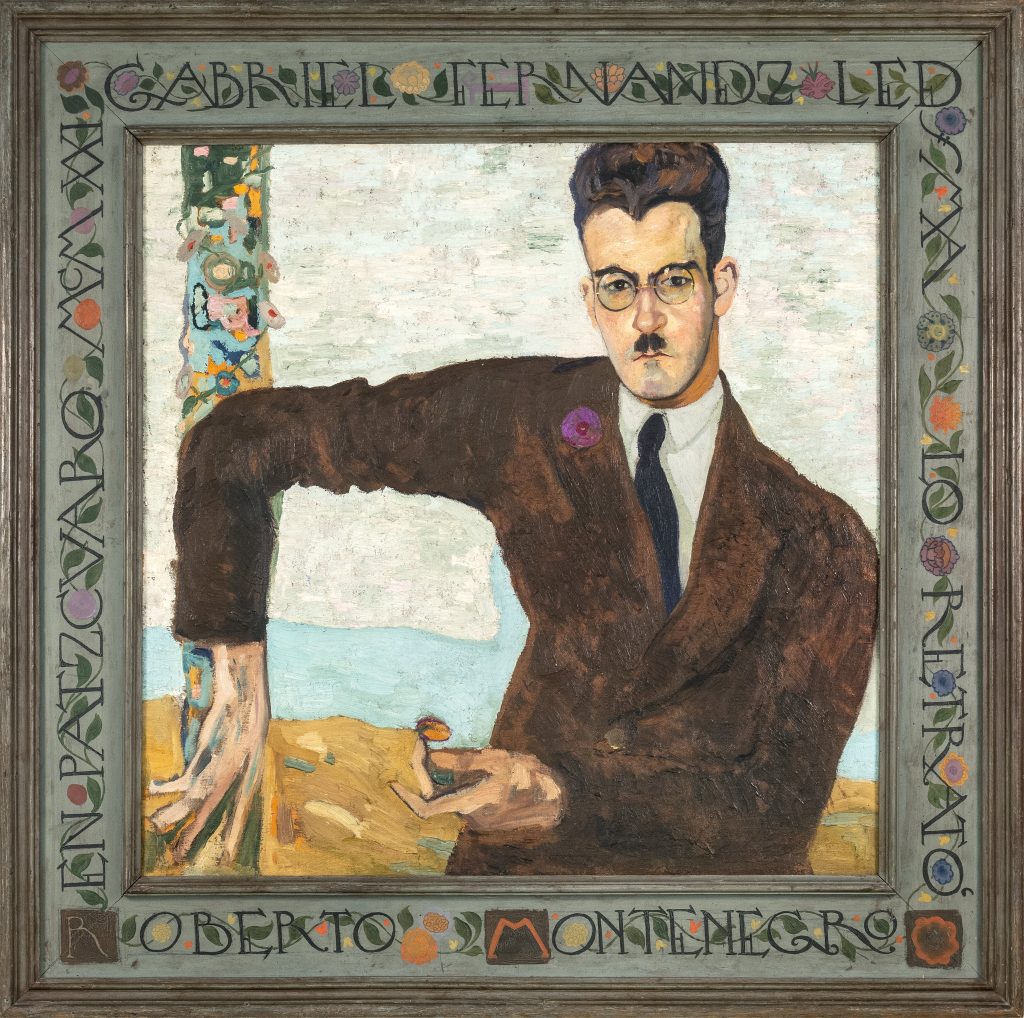

En marzo de 1927, el artista, editor, investigador y promotor cultural mexicano Gabriel Fernández Ledesma[1] escribió para la publicación Forma. Revista de artes plásticas (1926-1928) −de la cual era director− un artículo intitulado “El Museo de Arte Moderno de Arte Americano”, cuya única ilustración era un óleo del mismo artista, La primera comunión, con un pie de foto que rezaba “Propiedad del M. de A.M.A” (Fig.1). Forma −patrocinada por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional− tuvo la finalidad de mostrar un amplio panorama de las artes plásticas en México, además de ser un referente de las políticas educativas y artísticas del país en un periodo de reconstrucción nacional. En este sentido, la publicación buscó “informar” y dar a conocer las iniciativas culturales y artísticas posrevolucionarias que fueron impulsadas por el Estado mexicano como una manera de validar sus esfuerzos.[2]

Así, Forma difundió el arte mexicano -pero particularmente el arte popular- como referente del nacionalismo cultural posrevolucionario. Con diversas imágenes contenidas en los interiores de la publicación, las artes populares en todas sus expresiones “dejaban de ser consideradas desde una perspectiva aislada y pasaban a ser entendidas de forma integrada a la realidad política-social”.[3]

De acuerdo con la especialista Harper Montgomery, para el artista mexicano era apremiante “demostrar que una sensibilidad formal impregnaba el arte mexicano y latinoamericano y que podía percibirse en el manejo de los materiales por parte de los artistas y artesanos y en la manera en que daban forma a sus obras ornamentales y representativas”.[4] Forma concentró a varios artistas e intelectuales de renombre y tuvo la finalidad de poner en página las más diversas tendencias artísticas producidas en el país, al tiempo que se concibió como “signo de independencia cultural” frente a la construcciones estéticas impulsadas desde la hegemonía eurocentrista.[5] Cabe señalar que la publicación posicionó a todas las disciplinas artísticas en un mismo nivel, con el fin de borrar las jerarquías tan promovidas durante el siglo XIX por la Academia de San Carlos y consolidar así el arte nacional, especialmente las manifestaciones que eran financiadas por el régimen. Al mismo tiempo, prevalecía una gran revaloración de los motivos procedentes de la tradición del arte popular, de las comunidades indígenas y del pasado histórico como fuente primaria para la creación artística.

Las constantes menciones a las industrias populares que se realizaron a lo largo de la revista tuvieron la función de afirmarlas como un componente sustancial dentro del discurso estatal nacionalista, exaltando especialmente la “calidad plástica y la creatividad de sus artesanos”.[6] De esta manera, en Forma los temas dedicados a “lo popular” abordaron por ejemplo los juguetes mexicanos y su “sentimiento estético”, los retablos populares, el arte infantil -pintura y escultura-, los textiles, las lacas, entre muchas otras manifestaciones y técnicas que se consideraban notables por su “sencillez y naturalidad” (Fig. 2).

El artículo de Fernández Ledesma “escrito en primera persona del plural”, reflejó también el proyecto ideológico y político del grupo editorial de la revista,[7] además de brindar al arte nacional un acento pedagógico. El escrito enfatizaba que el nuevo museo que se vislumbraba sería capaz de fusionar las “nuevas” tendencias artísticas −mismas que tenían “rasgos de personalidad” − y se convertiría en una extensión de la pintura mural mexicana. Cabe mencionar que la propuesta fue muy innovadora en su momento, puesto que el artista planteó una colaboración y cercanía entre distintas disciplinas, en la cual la presencia del arte popular era fundamental para la conceptualización de esta iniciativa.

Fernández Ledesma concibió la unidad artística latinoamericana como síntesis de universalidad, pero también como una suerte de resistencia frente al imperialismo norteamericano y a las influencias artísticas externas. Desde el inicio, el artista promulgó por un afán general de renovación contra el arte académico producido en el interior de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA, antes Antigua Academia de San Carlos), la cual resguardaba obras producidas por los estudiantes pensionados en Europa que se exhibían en “la pinacoteca oficial”. La creación de un museo estaba plenamente justificada:

Es lamentable que hasta el presente se sigan considerando como el exponente de nuestro arte moderno, las pocas obras mal seleccionadas que se conservan en una de las galerías de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estas obras, reunidas hace más de veinte años, no sólo en la actualidad dejan de ser modernas, sino que dan la impresión de que nunca lo han sido; de tal modo, y forzadamente, forman una colección marchita, en que sus autores repitieron hasta la saciedad las más viejas mentiras académicas.[8]

El artista afirmó que se perpetuaba “un falso concepto y un mal gusto en el arte” y los visitantes que acudían a estos espacios de exhibición, veían “malas exposiciones con un equivocado deseo de cultivarse, no logrando sino adquirir vicios de educación tan graves y arraigados, que luego se traducen en canon de cursilería para juzgar de la belleza”.[9]

A pesar de las diatribas de Fernández Ledesma sobre el arte académico, el autor reconocía que dichas obras tenían “un valor más o menos discutible” y que deberían conservarse “como documentos”. De esta manera, los argumentos anteriores fueron un impulso contundente para que Fernández Ledesma defendiera la conformación de una colección “en la que esté representado el camino por dónde va el arte de México”. La propuesta de conformación del “nuevo museo” contuvo ciertas categorías de diferenciación del arte moderno para representar particularmente “lo moderno actual”.

Antes de enlistar los acervos con los cuales se trataba de crear el museo, el artista defendió la presencia de una sala de escultura con “humildes canteros y talladores de madera”; al igual que las producciones de artistas anónimos “que son los que producen las obras más puras y significativas”,[10] quienes estarían a la misma altura que los pintores, escultores, grabadores, dibujantes y arquitectos más conocidos. El también promotor se mostraba abierto a posibles sugerencias de pintores y colegas para “mejorar” este proyecto de creación museal.

En el número previo de Forma al que contiene el escrito de Fernández Ledesma, ya se había publicado la convocatoria del museo y se hacía la invitación a los artistas mexicanos para que “cedieran” una o dos de sus mejores obras para su eventual fundación (Fig. 3). La idea general era que en cada número de la publicación se diera a conocer tanto las obras “de los contribuyentes” como la integración de un “jurado de admisión”. [11]

Se había contemplado que el Museo de Arte Moderno Americano tuviera doce secciones que responderían a las “necesidades sociales” emergentes de la población además de hacer un cuestionamiento sobre las cronologías. Fernández Ledesma enlistó los acervos que debía poseer la institución: pintura moderna mexicana, escultura moderna mexicana, grabado (en madera, metal y aguafuerte), ilustración, dibujo, arquitectura, pintura popular −que incluía una colección de fotografías y retablos religiosos−, un lote de juguetes mexicanos, obras de herreros, tejedores y alfareros, artes “menores”, ejemplos de las Escuelas de Pintura al Aire Libre y, por último, una sección de arte infantil proveniente del Departamento de Dibujo y Trabajos Manuales.[12]

Es importante señalar que, en el planteo de Fernández Ledesma, casi la mitad de las colecciones correspondían a las manufacturas, trasluciendo una clara intención por hacer colecciones más especializadas y sistematizadas. En el mismo sentido, el artista elevó los productos de origen popular a la categoría de objetos museales con un valor estético que hasta entonces les había sido negado. Asimismo, Fernández Ledesma tomó en cuenta la donación directa de obra para empezar a organizar las colecciones y así impulsar la posible instauración del museo, primero de manera “provisional” y después de forma permanente. Los artistas tendrían el control inicial del museo que después pasaría a ser “propiedad de la nación”. Como se mencionó al inicio de este ensayo, el artículo de Fernández Ledesma en la revista Forma se ilustró con una pintura del mismo autor titulada La primera comunión (1925); lo cual no fue fortuito ya que la imagen era una suerte de exhortación visual para tener obras de calidad en el museo que se proyectaba, poniéndose a sí mismo como una suerte de ejemplo al donar su propia obra para la creación del museo. En este óleo, el artista rompió con los preceptos académicos que habían sido el eje de la producción artística mexicana hasta antes de la Revolución, lo cual es visible especialmente a nivel compositivo y formal. Fernández Ledesma también aludió a las temáticas populares de la religiosidad mexicana para construir la escena que se centra en una niña vestida de blanco, que lleva una vela en su mano, lista para la ceremonia católica de la comunión: está acompañada por un capelo de vidrio y también se observa en la esquina, de lado izquierdo, un reclinatorio y una flor blanca en el piso, mientras que en la parte superior está el símbolo del Espíritu Santo que parece iluminar a la pequeña. Fernández Ledesma juega con los planos pictóricos del piso y otorga un efecto de trampantojo, lo mismo con el textil del reclinatorio donde parece privilegiar el aspecto material dentro de la representación.

Cabe señalar que la propuesta de creación del Museo de Arte Moderno Americano tuvo cierto impacto entre la comunidad artística posrevolucionaria y de otras latitudes. La iniciativa legitimaba la política cultural de la Secretaría de Educación que se había reflejado en la necesidad de consolidar un arte propiamente “mexicano” −pero abierto al diálogo internacional− así como a la redefinición de las fuentes para la creación artística, en una búsqueda por democratizar el acceso a la llamada “alta cultura”.[13]

La convocatoria del museo de Fernández Ledesma expuesta en Forma fue realmente pionera ya que no existían espacios de exhibición del arte mexicano moderno, a pesar de que en la década de los años veinte habían empezado a conformarse algunas pequeñas galerías. Por ejemplo, en el otoño de 1926, la prensa de la ciudad de México comentaba el establecimiento del Círculo Artístico Mexicano −patrocinado por la Universidad Nacional− y la Galería de Arte Moderno Mexicano, los cuales, se señalaba, contribuirían al “renacimiento del arte mexicano, el florilegio de nuestras ideas estéticas hechas materia, con espíritu […] se ha creado una necesidad de tales centros, como una responsiva a las exigencias modernas de producción y de mercado artístico”.[14] Lo anterior demuestra que las iniciativas de nuevos espacios expositivos −aunque fueran muy efímeros− reflejaron el interés institucional por intervenir directamente en el patrocinio y difusión del arte mexicano actual.[15]

En el primer número de la revista de vanguardia ¡30-30! (1928) se hizo eco del llamado aparecido en la revista Forma. En este artículo −al igual que en el de Fernández Ledesma, quien perteneció a dicha agrupación− se mencionó la falta de apoyo oficial para llevar a buen término la idea del museo y se perfila el fracaso del proyecto, basado en el hecho de que los artistas tuvieran que ceder sus obras para la formación del museo, ya que había una “cantidad de trabajo o inteligencia invertidos” y no querrían desprenderse repentinamente de sus obras en tanto “obreros intelectuales”. El ensayo −firmado por Carlos Román, pseudónimo del artista Fernando Leal− secundaba la apertura del Museo de Arte Moderno Americano; y, como una continuidad de la propuesta de Fernández Ledesma, alababa las obras referentes de la “nueva pintura”, las cuales consideraba, tenían gran impacto en la vida social ya que iban en contra de las “mediocres manifestaciones del porfirismo artístico”[16] y eran acordes con el proceso de cambio del México posrevolucionario.

En el mismo sentido, para entonces tampoco existía un lugar dedicado expresamente a la exhibición del arte popular mexicano si bien la división de categorías museológicas ya estaba implantada. En 1929 abrió sus puertas el Museo de Artes Populares encabezado por Roberto Montenegro con quien Fernández Ledesma colaboró como asesor y promotor de esta nueva institución, misma que tuvo el propósito de convertirse también en un centro de investigación del arte popular.[17]

En la parte final de su escrito, Fernández Ledesma declaró que el novel museo tendría un emplazamiento especial –un inmueble concebido específicamente para albergar el proyecto– y contaría con salas de exposiciones, instalación de una biblioteca, y un programa de pláticas y conferencias para no perder de vista los objetivos pedagógicos de la institución. Si bien no se mencionaba en el artículo, es probable que la idea de Fernández Ledesma fuera que el museo formara parte de una iniciativa más grande en colaboración con la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, no hubo respuesta por parte del Estado mexicano: el plan del museo fracasó[18] y las obras donadas fueron devueltas a sus autores, lo cual no impidió que Fernández Ledesma incluyera varias de ellas en las páginas de distintos números de Forma[19] (Fig. 4). Como lo veremos más adelante, y a pesar del término de la publicación, Fernández Ledesma continuó en años subsecuentes con su investigación sobre las artes populares mexicanas como una actividad que fue paralela a su labor como docente, siempre a favor de una instrucción artística democrática.

Práctica y acción del arte popular mexicano

Fernández Ledesma, quien estuvo muy inmerso en las políticas culturales del vasconcelismo, creyó firmemente en la redención de la sociedad y en el papel del arte como herramienta fundamental para el perfeccionamiento humano a través de la educación. En la impronta de buscar la raíz americana del arte, las manifestaciones populares fueron consideradas como la síntesis de lo llamado “auténtico” ya que impulsaban el desarrollo de las habilidades manuales y no dependían de influencias externas para su conformación. En los años de José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública (1921-1924), Fernández Ledesma participó activamente en este “redescubrimiento” de las artes populares, puesto que de manera muy temprana realizó varias pesquisas sobre cerámica en distintas partes de la República mexicana, tal como lo hizo en su momento Gerardo Murillo, mejor conocido como “Dr. Atl”.[20]

A partir de la realización de la Exposición Nacional de Artes Populares que se llevó a cabo en 1921 en el marco de los festejos por el centenario de la conclusión de la Independencia, las manufacturas indígenas no solo fueron consideradas como la máxima representación de la artisticidad que era innata en el pueblo mexicano, sino que además fueron aceptadas como objetos dignos de ser exhibidos en museos y en las casas de las élites económicas e intelectuales del país. Esta “moda” entre las clases altas mexicanas, como la identificó el “Dr. Atl” en su ensayo para el catálogo de la exposición de artes populares, puso a la vista de la sociedad mexicana una serie de creaciones de uso cotidiano que hasta entonces habían sido consideradas como propias de la vida rural y ajenas a cualquier valoración estética.

Durante la organización del mencionado proyecto expositivo se hizo evidente la falta de conocimiento sobre las artes populares, es decir, sobre sus técnicas, materiales, decoraciones y zonas de producción. Solo un grupo de artistas –principales promotores de la muestra impulsada por el gobierno posrevolucionario de Álvaro Obregón– había sido capaz de vislumbrar el valor simbólico de estas creaciones y su potencial como parte del proceso de regeneración cultural. Sin embargo, hasta ese momento los objetos de arte popular eran poco coleccionados y menos investigados; no se podía acceder a ellos a través de algún museo o acervo privado, por ello Roberto Montenegro y el propio “Dr. Atl” empezaron su labor prácticamente desde cero. Gracias a este esfuerzo, otros artistas como el propio Fernández Ledesma hicieron suya la labor de investigar y difundir las creaciones de los pueblos originarios, como una forma de sustento fundamental para la creación de un nuevo arte mexicano.

Dentro de la élite intelectual mexicana, el arte popular estuvo anclado entre una idea del primitivismo y lo autóctono artesanal, que fue central en una comunidad cultural. Fernández Ledesma estuvo inmerso en la elaboración de una serie de políticas culturales que tuvieron que ver con la producción y difusión del arte popular, donde la misión principal era crear objetos “inmaculados”, originales, que derivó en una nueva interpretación de aquellas formas denominadas como “populares”.[21] Dentro de esta genealogía, cabe señalar que el naciente régimen sintió la fuerte necesidad de agrupar a intelectuales y artistas dentro de un proyecto de carácter nacional: “[…] el valor del arte popular se posicionaba desde su sentido simbólico: en su capacidad de representar los ideales de artisticidad, pureza e ingenuidad con los que se buscaba identificar al “pueblo” mexicano”, ya que la apropiación –y gestión– de este patrimonio permitiría consolidar a la sociedad y legitimar su programa estatal. Así, la comunidad intelectual sería la encargada “de dar continuidad a este primer esfuerzo de valoración, investigación y promoción de estos productos culturales”.[22]

Por ello, el objetivo de Fernández Ledesma fue el fomento de las técnicas artesanales para así integrarlas a la producción de objetos de uso cotidiano.[23] Las llamadas “artes nativas” fueron estudiadas bajo el precepto de construir un tipo de creación artística que fuera “auténticamente” latinoamericana. En este sentido, no debemos olvidar que la unificación continental fue un aspecto fundamental dentro del pensamiento de Vasconcelos y de los agentes culturales que gravitaban en torno a él. De manera paralela, en las acciones y el pensamiento del también filósofo, apareció de manera reiterada el rechazo a las posibles importaciones europeas para favorecer siempre una sensibilidad artística latinoamericana fincada en elementos comunes como una autenticidad tácita. Así, en la obra La raza cósmica (1925) de Vasconcelos,[24] prevaleció una búsqueda de disolución entre las geografías raciales y sociales del Cono Sur con el fin de presentar una resistencia continental al dominio económico y social de Estados Unidos.

El entonces joven estudiante Fernández Ledesma trabajó cerca del artista Roberto Montenegro, quien fue considerado “embajador de la pintura” de José Vasconcelos, cuando éste aún fungía como rector de la Universidad Nacional. Durante esa época, Montenegro instruyó a los noveles artistas en cómo “vestir al espíritu indígena con atavíos europeos”,[25] metáfora de lo que también debían realizar en materia de artes plásticas. En la ex iglesia de San Pedro y San Pablo −denominada Sala de Discusiones Libres de la Universidad− los arcos de enorme altura y las pilastras contaron con ornamentaciones de Jorge Enciso y el mismo Montenegro, con detalles pictóricos de flora y fauna endémicas mezcladas con motivos populares provenientes de las jícaras michoacanas.[26] En la nave central del edificio se localizaba la pintura monumental de Montenegro titulada El árbol de la vida o Árbol de la ciencia, donde fue asistido por Fernández Ledesma y Julio Castellanos (Fig. 5). De manera individual, y en la parte inferior del mural, Fernández Ledesma realizó lambrines de cerámica en tonalidades amarillas y azules, “suntuosa decoración de azulejos artísticos hechos en Aguascalientes”,[27] los cuales mostraron sintéticamente elementos de la naturaleza, tipos populares, arquitectura neocolonial y alfarería popular. Lo anterior fue resultado del trabajo de campo y estudio sobre la cerámica que Fernández Ledesma había llevado a cabo en diversas zonas de Oaxaca y Michoacán.

En marzo de 1921, Fernández Ledesma formó parte del equipo de pintores que quisieron contribuir de manera muy temprana al “desarrollo de las artes étnicas y de las industrias” nacionales: además, aspiraban a mejorar “la producción espontánea de los artistas aborígenes”[28] gracias a la labor impulsada por Miguel Othón de Mendizábal desde el Departamento de Etnografía del Museo Nacional −específicamente de la Sección de Fomento de las Artes Etnográficas Indígenas− quien sugirió extender el entendimiento en torno a la producción artística de poblaciones indígenas de Oaxaca, Michoacán y Puebla.[29]

Un impulso artístico por América Latina

A partir de la exploración que realizaron en diversas regiones del país, Fernández Ledesma, Humberto Garavito y Ramón Alva de la Canal hicieron una “relectura” de la “producción” de modelos que recogían los saberes y las tradiciones locales de cerámica, lacas y textiles.[30] Los resultados de estas prácticas fueron presentados en vitrinas en el mismo Museo Nacional. El escritor y periodista porteño Alejandro Sux (Alejandro José Maudet) tuvo oportunidad de visitar el museo y en un escrito aludió en general a la producción artesanal de los descendientes de los incas y araucanos, vista sobre todo en los textiles y la cerámica. Con una firme voluntad de orden continental, señaló:

¿No sería posible crear una gran industria hispanoamericana para la exportación valiéndose de los talentos naturales de nuestras poblaciones aborígenes? Bastaría que una comisión de artistas orientara y adaptara a las necesidades modernas las dotes innatas de los artesanos indígenas; que se organizaran concursos como el de año pasado en Tucumán, Argentina, y como las ferias de tapices que se van a instalar en Copiapó, Chile…”[31]

Paralelamente, Sux sugirió crear una oficina de orden ministerial latinoamericana para fomentar las industrias indígenas haciendo un señalamiento sobre el “ansia de novedad” que cundía en todos los países latinoamericanos y puntualizaba que México debía encabezar dicha iniciativa.

Así, con la propuesta de creación del Museo de Arte Moderno Americano, la revista Forma hizo énfasis en el propósito de traspasar las fronteras geográficas hacia el sur. Fernández Ledesma y el grupo editor de la publicación registraron sus conexiones con un circuito amplio de intelectuales latinoamericanos y publicaron diversos ensayos que preludiaron los vínculos de la futura institución para incluir el arte de América.[32] De igual manera y en relación a este quehacer artístico latinoamericano, Forma también tuvo dos objetivos centrales: desplegar el valor tanto del grabado en madera como de las facturas populares, para alcanzar a una mayor audiencia y, al mismo tiempo, “comprometer” a lectores latinoamericanos. Forma no dudó en adherirse a otras publicaciones latinoamericanas como Amauta y Avance,[33] las cuales reprodujeron algunas obras de Fernández Ledesma en sus páginas.

Por ello, un segmento que considero sustancial dentro del texto de Fernández Ledesma es el planteo de una potencial incorporación de grupos de obras de artistas de Centro y Sudamérica, con lo cual se proponía establecer conexiones entre acervos de países latinoamericanos además de estimular y fijar la “importancia plástica de cada uno de los países”.[34] Este afán comparativo de la producción artística latinoamericana no fue visto solo como un “fuerte anhelo de renovación” compartido, sino como una necesidad de encontrar coincidencias en cuanto a la revalorización de las industrias manuales.

En el archivo del artista se evidencian sus esfuerzos por lograr una amplia distribución de la revista Forma, con el objetivo de conducirla hacia los públicos latinoamericanos y europeos. Para ello, en primera instancia, se realizaron envíos a los consulados mexicanos en el exterior y, más tarde, se mantuvo correspondencia con editores, intelectuales y bibliotecarios de La Habana, Buenos Aires y Santiago, incluso se dio continuidad al contacto con varias instituciones pese a que la publicación dejó de imprimirse. En esta correspondencia se mencionaba la necesidad de estar “actualizados” respecto a los movimientos artísticos de Latinoamérica, lo que garantizaría “una mejor comprensión del continente” donde había supuestamente ávidos lectores que deseaban estar informados sobre el “progreso y cultura” de América Latina.[35] En una de las varias encuestas aparecidas en Forma, el escritor catalán Martí Casanovas −quien mantenía correspondencia con José Carlos Mariátegui− alabó el material gráfico y textual de la revista, subrayando que emergía un “arte esencialmente mexicano, pero a la vez, americanísimo y, por lo mismo, intensamente humano” en sus contenidos.[36]

Cabe mencionar que, desde el primer número de Forma, Fernández Ledesma enfatizó la relevancia de la identidad artística latinoamericana. En su texto “Móvil” fechado en octubre de 1926, el autor enunció el establecimiento de los vínculos cercanos con América Latina, marcando las coincidencias que había en la función educativa de la sociedad como un proceso que iba de la mano con la consolidación de un “nuevo concepto estético racial”.[37]

El artista inició el escrito editorial con algunas ideas sobre las relaciones políticas armónicas entre los países de América Latina, las cuales, según él, convergían en puntos como las acciones educativas, mientras que en los artistas prevalecía “la positiva armonía de la sociedad del espíritu intercontinental”. Fernández Ledesma insistió en la “expresión propia” latinoamericana que se traducía en un “idealismo de acción”, además de citar la semejanza de costumbres, lenguaje, luchas sociales y, sobre todo, “identidades” compartidas por los países de América Latina. Por ello el artista invitaba de manera entusiasta a trabajar en “la formación pura del arte de la patria, del arte que refleje nuestra fisonomía particular”. En este sentido, lo que buscaba Fernández Ledesma −y que permite explicar su propuesta para la creación del Museo− era tener los elementos que llevaran a un fenómeno de cohesión hemisférica. Para lograr tales objetivos, toda Latinoamérica tenía que liberarse de “extrañas influencias” para estar en capacidad de definir “un arte nuestro”. En la coda de su escrito, el artista mencionó la agrupación de las “juventudes de América” y conminaba a todos los artistas a cultivar la “orientación de las artes plásticas continentales”.[38]

Fernández Ledesma tuvo claro que la expresión artística del arte en México se relacionaba de manera natural con el arte de América Latina, sobre todo por la referencia a “la fuerza creativa” de la raza indígena, lo cual también operaba como afirmación colectiva “para superar el colonialismo cultural”.[39] Asimismo, otro punto en común que enfatizó fue la llamada democratización de las manifestaciones artísticas y culturales dirigida a todas las clases sociales.

En la correspondencia de Fernández Ledesma se puede apreciar la manera en que, como director y editor de Forma, tenía concebidos los diferentes números de la publicación. Esto demuestra no solo su compromiso con la planeación de los procesos editoriales, sino también el papel fundamental que tendría el artista en la definición de la industria editorial mexicana. Las fotografías que serían incluidas en cada número de la revista consignan autor, título de la obra y fecha, además de señalar aquellas a las que se deseaba dar cierta preferencia. Algunas de las fotografías tienen en su reverso un sello que indica “Taller de Fotografía de la ENBA”.

Tal como lo ha estudiado la investigadora Andrea García, es necesario pensar en los diálogos entre México y Perú, así como en la superposición de prácticas tradicionales entre ambos países como parte de un proyecto más amplio de “revitalización cultural” relacionado con los indigenismos, sobre todo en la década de 1920.[40] Desde esta perspectiva, veremos que una serie de intercambios significativos se concretaron gracias a Casanovas, quien estaba exiliado en La Habana y era colaborador constante de Amauta. En noviembre de 1928, Casanovas escribió un ensayo que abordaba la renovación del arte mexicano, a partir de un análisis de las Escuelas de Pintura al Aire Libre (EPAL); allí señaló su intención pedagógica, calificando el proyecto como reflejo de “un arte popular, puro y genuino”, ajeno a cualquier influencia o precedente extranjero. Este cruce sobre el arte popular y el infantil era equivalente a “un arte racial y mexicano”, en el que se conjugaban todas las características del arte latinoamericano de vanguardia.[41]

Casanovas fue un vínculo muy visible entre México y Perú, pues no solo se radicó en México y adhirió al movimiento ¡30-30!, sino que también trabajó como corresponsal de Amauta después de ser expulsado de Cuba en 1927. Al visitar México, se adhirió a la sección mexicana de la APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), donde conoció a Fernández Ledesma.[42] Por su parte, el artista mexicano se sintió atraído por las soluciones editoriales y de contenido de Amauta, con lo cual se pueden fijar ciertas afinidades artísticas e ideológicas. Además del fructífero intercambio temático y el envío de fotografías de obras mexicanas con un sentido pedagógico y de raigambre popular gracias a Casanovas, se confirma el contacto de Fernández Ledesma con sus colegas peruanos, no únicamente por publicar el trabajo escultórico de sus jóvenes alumnos, sino también por la reproducción de obras de su autoría. La aparición de su óleo El ebanista (o El carpintero, 1925) en el número de mayo de 1929, correspondió con las premisas de la publicación plasmadas en “el proyecto de recuperar y poner en pie de igualdad con las bellas artes las tradiciones artísticas populares…”[43]

Si bien Fernández Ledesma propuso la integración al museo de una serie de colecciones latinoamericanas, en Forma apenas se observa la presencia de otras expresiones artísticas populares de Latinoamérica. Por ejemplo, una destacada excepción fue un artículo de los mates burilados peruanos escrito por el escritor hondureño Rafael Heliodoro Valle. Este texto puede entenderse como una ampliación del alcance geográfico e intelectual de las ambiciones de los mexicanos que lideraban la revista mexicana.[44] De manera general, el autor hizo una descripción de estos objetos populares e hizo énfasis en los elementos de las decoraciones andinas en madera. Las ilustraciones ponen en primer plano detalles de los esgrafiados de estos calabazos o guajes, donde el autor observa contundentes similitudes entre Perú y México. Además de la misma función del objeto en otros lugares como Cuba, Heliodoro Valle se dio a la tarea de explicar su “forma de expresión” a través de las dimensiones del labrado detallado de la superficie, que al mismo tiempo eran máximas representantes del “arte americano autóctono” y supeditaban su producción a la misma materialidad del objeto. La conclusión del autor era señalar la existencia de varios elementos compartidos entre la tradición de los calabazos y los baúles decorados mexicanos. [45]

Es muy probable que Fernández Ledesma quisiera incluir, dentro de la publicación, el estudio de diversos lenguajes populares que no fueran sólo los producidos en México. Probablemente esa era su visión a largo plazo para los contenidos de Forma, la cual dejó de imprimirse en 1928.

Los juguetes: “obras del pueblo”

En cada número de Forma –y de manera regular– se añadió la sección titulada “El sentimiento estético de los juguetes mexicanos” con dibujos coloreados llevados a cabo por el propio Fernández Ledesma. De acuerdo con Judith Alanís, estos apartados constituyeron “un inventario gráfico” que detallaba la enorme variedad de juguetes populares en todo México, además de hacer un estudio sobre su “tradición y significado”.[46] Fernández Ledesma confirió a estos objetos una belleza intrínseca además de referirse a la labor artesanal: no habían perdido su originalidad y continuaban con sus modos de producción ancestrales. Poco tiempo después, el artista hizo un análisis más elaborado sobre la fabricación de juguetes populares que fue paralelo a una noción de comparar las ferias de objetos artesanales con exposiciones artísticas. Tal como en otros países de Latinoamérica –como Perú y Argentina– existió una relación muy estrecha entre el arte infantil y las mismas vanguardias artísticas. La enseñanza artística se sustentó en una concepción de las infancias que enfatizaba la autenticidad y la pureza, de esta manera, el juguete se convirtió en una estrategia necesaria para fortalecer la educación autóctona.[47]

Juguetes mexicanos de Fernández Ledesma (1930)[48] es un libro in extenso que concentró todas las investigaciones llevadas a cabo por el artista en diversas regiones del país en torno a los juguetes de manufactura popular y que de alguna manera amplía la “interpretación” de su museo para transmitir el ingenio creador del arte popular a gran escala. Además del ensayo introductorio, Fernández Ledesma también realizó los grabados y los dibujos a color que ilustran la publicación (Fig. 6). En primera instancia, en el libro se hace una diferenciación entre “las industrias mecanizadas y las industrias manuales”, en donde se reclama la autenticidad del arte popular mexicano ante las imitaciones y productos que consideraba falsos.

En una nueva manera de “afirmarse” ante el imperialismo norteamericano, el autor señalaba las industrias de México como “genuinamente nuestras”, poseedoras de una belleza intrínseca además de ser un arte “desinteresado y puro” contrario a las expresiones industrializadas del país vecino. Fernández Ledesma aprovechó para referirse al interés comercial y capitalista de las “fábricas yankees” carentes además de todo sentido artístico: “Juguetes mexicanos inicia con una aseveración netamente arielista, que contrasta la dominación de los pueblos industriales por el apetito de la riqueza material, mientras que los no mecanizados se enriquecen en lo intelectual y lo estético”.[49]

Dentro de su originalidad, los juguetes en México eran muy variados, sobre todo en la aplicación de materiales, y mostraban una jerarquización en cuanto a las regiones de producción y usos. Por ejemplo, la cerámica, se caracterizaba por su perfección técnica relacionada con “los materiales, tradición étnica y facultades artísticas”.[50] En este sentido, es notorio que para el artista y promotor la expresión de la cerámica tenía un “sello inconfundible de personalidad” además de exaltar la calidad artística de los policromados y su carácter decorativo. De igual manera, esta técnica permitía hacer múltiples formas de animales y destacaba la facilidad manual, su geometría y una intencionalidad escultórica.

Los materiales de estos juguetes o “mensajes de recreo” eran diversos: madera, tejido de hule, palma, pasta de cartón, hojalata, tela entre otros. Las zonas de producción que identificaba eran regiones con una gran tradición gremial de alfareros como Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. De acuerdo con Fernández Ledesma, los juguetes de tradición popular respondían a necesidades locales casi “puramente estéticas” donde era central combatir las falsificaciones de “ese mexicanismo elaborado para los turistas”.[51]

Además del elemento educativo de estos artefactos para las infancias, era importante el impulso a la producción local; en síntesis, las industrias indígenas “llevan en sí mismas el más alto sentimiento estético acoplado al objeto de redimir necesidades de una vida sencilla y pura”.[52] Las industrias manuales –como la cestería y tejidos– estaban dotadas de un “verdadero carácter popular” y auténtico, siempre enaltecido por su belleza y utilidad.

Los dibujos a color del artista, dedicados enteramente a los juguetes, evidenciaron su conocimiento cercano sobre las formas, los colores y los mismos materiales utilizados en cada objeto, mostrando la autenticidad y su potencial expresivo. En la descripción de los diversos objetos, Fernández Ledesma realizó una breve explicación del objeto, añadiendo el costo de cada uno, por lo cual su belleza no estaba en contradicción con su sentido utilitario. Sus imágenes aparecen simplificadas donde destaca “la interpretación ingenua de la naturaleza y el uso del color”,[53] además de recurrir a una acentuada síntesis visual.

Hay que recordar que uno de los principales objetivos del Estado mexicano al impulsar la revaloración de las manufacturas populares, fue la revitalización del mercado y de estas industrias a lo largo de todo el país, para asegurar así las fuentes de empleo de comunidades enteras, además de asegurar -y estimular- su exportación. El libro Juguetes mexicanos formó parte de ese discurso.

Consideración final

En su propuesta vanguardista para la creación del Museo de Arte Moderno Americano, Gabriel Fernández Ledesma contempló un nuevo camino para el coleccionismo de artes populares en Latinoamérica. El proyecto de este museo –de manera muy temprana– devino en una reflexión sobre las categorías artísticas de vanguardia y las distintas salidas para su difusión y promoción. Si bien el proyecto de museo no se concretó, podemos visualizar este esfuerzo como parte de la genealogía del estudio de las artes populares en México de manera comparada. Es incuestionable al interior de la revista Forma que los artistas e intelectuales mexicanos y latinoamericanos en algún momento contemplaron las artes populares como un punto de unión continental, pese a la diversidad de objetos, soportes y funciones.

Fernández Ledesma concibió su propuesta como una integración de orden transnacional, donde el contacto y cooperación de diferentes intelectuales latinoamericanos sería central en la creación del museo. Dentro de este principio de colectividad, subyacía la intención de conformar una red latinoamericana continental que también fuera capaz de defender las artes “nativas” para conservar su “originalidad” e intuición. El papel activo de Fernández Ledesma en el modo de promover Forma en el extranjero revelaba ese compromiso en la promoción y difusión de las artes, donde predominó cierto borramiento de las fronteras entre el arte culto y el popular, al mismo tiempo reafirmó su intervención en esta restitución de los valores estéticos de las facturas artesanales. Tal como afirma Karen Cordero, en los textos escritos por los artistas sobre el arte popular, también se visibiliza su labor en “una campaña de introducción y justificación de nuevos valores plásticos y su legitimación histórica y nacionalista. Al mismo tiempo articulan una nueva concepción, más amplia y diversa, de la función del artista como actor social”[54] (Fig. 7).

En su libro sobre los juguetes mexicanos, Fernández Ledesma construyó un contundente argumento y toma de posición en torno a la defensa de la “autenticidad” y la pureza de las formas artesanales. Con un sentido pedagógico –y orientado siempre hacia las infancias– el autor clamó por la independencia de las expresiones populares para que mantuvieran “su esencia original”, tal como lo había experimentado en las Escuelas de Pintura al Aire Libre y la fundación de los Centros Populares de Pintura donde concibió una pedagogía artística de índole popular frente a los preceptos académicos.

Fernández Ledesma fue un intermediario destacado dentro de las políticas estatales que desarrolló varias estrategias artísticas y editoriales para legitimar el arte popular, mismo que estuvo impulsado por un afán latinoamericanista y de apertura social. Así, su vocación pragmática en cuanto a la defensa de las expresiones artísticas consideradas auténticas tuvo otros derroteros, entre ellos el desarrollo de importantes investigaciones que permitieron la clasificación y conocimiento de técnicas ancestrales de manufactura que sin ese esfuerzo realizado por Fernández Ledesma y otros artistas como Roberto Montenegro, Jorge Enciso o Diego Rivera, habría significado la desaparición de muchas de ellas frente al embate de agentes externos.[55]

Notas

[1] Gabriel Fernández Ledesma (1900-1983) nació en Aguascalientes y estudió en la Academia de San Carlos. En los años de José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (1921-1924), realizó con Roberto Montenegro las decoraciones del pabellón mexicano en la Exposición Internacional del Centenario de la Independencia en Río de Janeiro (1922). También fue ilustrador y editor de varias publicaciones que fueron de la mano con su propia producción pictórica. Como parte de las políticas educativas del régimen posrevolucionario, fue director y docente de los Centros Populares de Pintura y Escultura donde impulsó la enseñanza del grabado en madera; también promovió el arte popular y los trabajos de Escuelas de Pintura al Aire Libre. Junto con Francisco Díaz de León, en la década de los años treinta, fue fundador de la Sala de Arte de la SEP y de la Universidad donde se exhibió arte de vanguardia. Años más tarde, desarrolló la interdisciplina en escenografías para teatro y danza.

[2] La revista tuvo siete números publicados entre 1926 y 1928. Desde sus primeras páginas enunciaba lo que en general contendría la revista: pintura, grabado, escultura, arquitectura y expresiones populares. Fernández Ledesma fue el director de la revista durante los dos años de su duración y Salvador Novo fungió como “representante del criterio artístico de la SEP”. Los números fueron auspiciados por la misma dependencia gubernamental en colaboración con los Talleres Gráficos de la Nación.

[3] Regina Crespo, “¿Cosmopolitas o nacionalistas? La corta pero intensa trayectoria de las revistas Forma, Ulises y Horizonte (1926-1928)”, en Laboratorios de lo nuevo. Revistas literarias y culturales de México, España y el Río de la Plata en la década de 1920, eds. Rose Corral, Anthony Stanton y James Valender (México: El Colegio de México-Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 2018), 365.

[4] Harper Montgomery, “Revolutionary Modernism. A ‘Museo de Arte Americano’ Rehearsed in Print in Mexico City, 1926-1928”, en Michele Greet and Gina McDaniel Tarver, eds., Art Museums of Latin America. Structuring Representation (Nueva York-Londres: Routledge, 2018), 223. A través del análisis de Forma Montgomery destaca la creación de este museo como un reflejo mismo de los contenidos artísticos de la revista, sobre todo al otorgar cierta centralidad a las expresiones más populares. No obstante, difiero de la autora respecto a su perspectiva de que la propuesta de Fernández Ledesma fue “ambiciosa”, “arriesgada” y “heterodoxa” en una intención de reestructurar las jerarquías culturales menos elitistas y las alianzas hemisféricas relativas a los museos de arte moderno que fueron fundados durante las décadas de 1950 y 1960 en Latinoamérica. La propuesta totalmente original de Fernández Ledesma corresponde a un momento muy particular de la configuración de las políticas culturales del régimen posrevolucionario mexicano y no considero relacionarla con el levantamiento muy posterior de instituciones museísticas y el seguimiento de un modelo establecido. De igual manera, la autora sugiere que la creación del museo corresponde también a la autoría del escritor Salvador Novo; sin embargo, nada parece indicar que esto sea un hecho, ya que Novo no fue partícipe de ningún proyecto vinculado con la promoción y exhibición del arte popular de 1921 a 1940.

[5] Itzel Rodríguez Mortellaro, “Forma. Revista de artes plásticas”, en Revistas culturales latinoamericanas, 1920-1960, coord. Lydia Elizalde (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Universidad Autónoma del Estado de Morelos-Universidad Iberoamericana, 2008), 93.

[6] Itzel Rodríguez Mortellaro, “Forma. Revista de artes plásticas”, 96.

[7] Regina Crespo, “¿Cosmopolitas o nacionalistas? La corta pero intensa trayectoria de las revistas Forma, Ulises y Horizonte (1926-1928)”, 364.

[8] Gabriel Fernández Ledesma, “El Museo de Arte Moderno Americano”, Forma. Revista de artes plásticas, n°3 (1927): 21.

[9] Gabriel Fernández Ledesma, “El Museo de Arte Moderno Americano”, 22.

[10] Gabriel Fernández Ledesma, “El Museo de Arte Moderno Americano”, 22.

[11] Forma. Revista de artes plásticas, n° 2 (1927): 42.

[12] Gabriel Fernández Ledesma, “El Museo de Arte Moderno Americano”, 22.

[13] Véase El proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública (1921-1946), cat. exp. (México: Museo Nacional de San Carlos-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2022).

[14] Rafael Vera de Córdova, “El arte moderno en México”, El Universal Ilustrado, México, 14 de octubre de 1926, 42, 66.

[15] En 1929, el artista guatemalteco Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero -a instancias del gobierno local- abrieron la Galería de Arte Moderno en la ciudad de México, donde organizaron pequeñas exposiciones dedicadas a José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, entre otros. Carlos Mérida, “La nueva Galería de Arte Moderno”, en Mexican Folkways, n° 5 (1929): 184-191.

[16] Carlos Román, “Un museo de arte moderno mexicano”, ¡30-30! Órgano de los pintores de México, n° 1 (1928): 2-3.

[17] Rick A. López, Crafting Mexico. Intellectuals, Artisans, and the State after the Revolution (Durham: Duke University Press, 2010), 123, 161. La venta de artesanías y antigüedades estuvo a cargo del norteamericano Frederick Walter Davis quien abrió la tienda Sonora News Company en la década de los años diez.

[18] “Las autoridades demostraron poco interés en ese museo y le fueron dando largas al asunto. Yo recibí una buena cantidad de obras de pintores como Máximo Pacheco, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros; pero las devolví dos meses después, cuando vi que no iba a realizarse el museo”. Citado en Judith Alanís, Gabriel Fernández Ledesma (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Coordinación de Difusión Cultural-Escuela Nacional de Artes Plásticas, 1985), 39.

[19] El número 3 de Forma señalaba que la escultura en basalto negro Raza de Guillermo Ruiz ya formaba parte del Museo, lo mismo el óleo Dos huérfanos de Máximo Pacheco, integrado a la “colección de obras mexicanas”. Por su parte, Diego Rivera “ha cedido, para la fundación del Museo de Arte Moderno Americano, dos óleos, muchos de sus estudios y trazos geométricos, para las decoraciones de diez dibujos…”.

[20] Gerardo Murillo, “Dr. Atl”, Las artes populares en México, vol. II (México: Cvltvra, 1921).

[21] La segunda edición de Las artes populares en México de Murillo -fechada en 1922- reafirmaba la importancia de la muestra mencionada en la redirección del gusto de la sociedad mexicana y del interés público: “Hoy en día las gentes de buen gusto arreglan en sus casas un salón, una biblioteca, un saloncito de fumar ‘al estilo de la Exposición’. Aquellas personas que no pueden darse el lujo de decorar toda una pieza, se conforman con decorar un diván con un sarape de Oaxaca o arreglar sus flores en un tiesto de Guadalajara, pero el deseo de poner de manifiesto el gusto por las cosas del país está hoy día muy generalizado en todas las clases sociales”. Citado en Facturas y manufacturas de la identidad. Las artes populares en la modernidad mexicana, cat. exp. (México: Museo de Arte Moderno-Instituto Nacional de Bellas Artes-IXE, 2010), 66.

[22] Mireida Velázquez Torres, “Facturas y manufacturas de la identidad: el arte popular mexicano en 1923”, en Facturas y manufacturas de la identidad, 66.

[23] Claude Fell, José Vasconcelos, los años del águila (1920-1925). Educación, cultura e iberoamericanismo en el México posrevolucionario, 2 ed. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2021), 651.

[24] Véase José Vasconcelos, La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana. Notas de viajes a la América del Sur (Madrid: Agencia Mundial de Librería, 1925).

[25] Jean Charlot, El renacimiento del muralismo mexicano 1920-1925 (México: Domés, 1985), 122.

[26] Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Imprenta Universitaria, 1985), 86.

[27] Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, 88.

[28] Citado en Fausto Ramírez, Crónica de las artes plásticas en los años de López Velarde, 1914-1921 (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990), 145.

[29] Haydée López Hernández, “Art, folklore, and industry: popular arts and indigenismo in Mexico, 1920-1946”, en Latin American and Caribbean Ethnic Studies 17, n° 4 (2022): 495-518. En otros países latinoamericanos se hizo la construcción de una “narrativa histórica nacional, combinada con el fortalecimiento y desarrollo de disciplinas como la arqueología, la etnología y la historia” que fue de la mano de una disposición por coleccionar la producción material del pasado indígena. Lo mismo sucedió en México con la edificación del Museo Nacional desde el siglo XIX. Véase María Elena Bedoya Hidalgo, “Museos, nación y ‘antigüedades indígenas’. La experiencia en Colombia y Perú entre 1902 y 1912”, en La reinvención de América. Proyecciones y percepciones. Europa-América Latina, siglos XIX-XX, Pilar García Jordán, ed. (Barcelona: Universidad de Barcelona- Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicas, 2017), 210.

[30] La labor comisionada a Fernández Ledesma en octubre de 1921 era la enseñanza del dibujo a grupos indígenas “fabricantes de cerámica” en diversas localidades del interior del país. Este documento está citado en Omar Alfonso Flores Tavera, “El árbol de la vida de Roberto Montenegro. Análisis iconográfico en vías de una interpretación hermética” (Tesis de licenciatura en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2017), 25-26.

[31] José Corral Rigaud, “La realización de un gran pensamiento”, El Universal Ilustrado, México, 14 de julio de 1921, 20-21.

[32] Harper Montgomery, “Revolutionary Modernism. A “Museo de Arte Americano” Rehearsed in Print in Mexico City, 1926-1928”, 227.

[33] Harper Montgomery, The Mobility of Modernism. Art and Criticism in 1920s Latin America (Austin: University of Texas Press, 2017), 139. En la sección de libros y revistas de Amauta de marzo de 1928, se lee un pequeño apartado que hace referencia a Forma “un número sustancioso, una expresión vigorosa del arte mejicano (sic)”. Menciona las reproducciones de obra de Rufino Tamayo, “gráficos de la obra amplia e inspirada” de Diego Rivera y una talla mexicana del siglo XVIII. Mención aparte tiene el artículo de Rafael Heliodoro Valle sobre el calabazo o mate peruano. No obstante, se señalaba que Forma no circulaba “con la amplitud debida” y que parecía estar reservada “para cierto número de elegidos”, por lo que los editores de la publicación peruana reclamaban su “popularización” y “divulgación”, Amauta, n° 13 (marzo de 1928): 44.

[34] Gabriel Fernández Ledesma, “El Museo de Arte Moderno Americano”, 22.

[35] Archivo particular de Gabriel Fernández Ledesma, Correspondencia, “Carta de Julia Codesido a Gabriel Fernández Ledesma”, enero de 1927, caja 19, Acción y Promoción Cultural. La pintora Julia Codesido le escribió directamente a Fernández Ledesma para expresarle su interés en esta revista de artes plásticas. Además de la suscripción, Codesido solicitaba “la lista de las publicaciones hechas por la Secretaría de Instrucción (sic), Pública”.

[36] “Diversas opiniones respecto a nuestra revista”, en Forma. Revista de artes plásticas, n° 6 (1928): 52. En este mismo número, se muestra la puerta labrada en madera por los alumnos de la Escuela de Escultura y Talla Directa, proyecto docente de Fernández Ledesma.

[37] Gabriel Fernández Ledesma, “Móvil”, en Forma. Revista de artes plásticas n° 1 (octubre de 1926): 13.

[38] Gabriel Fernández Ledesma, “Móvil”, 13.

[39] Itzel Rodríguez Mortellaro, “Forma. Revista de artes plásticas”, 91.

[40] Andrea García Rodríguez, “Trayectorias del arte popular en el arte de vanguardia: México y Perú 1921-1950” (Tesis de doctorado en Historia del Arte, Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Filosofía y Letras, 2022), 118.

[41] Martí Casanovas, “La plástica revolucionaria mexicana y las Escuelas de Pintura al Aire Libre”, en Amauta, n° 23 (mayo de 1929): 49-50. En su intercambio epistolar con José Carlos Mariátegui, Casanovas comentó sobre una posible realización de un número especial dedicado a México. Otras inclusiones sobre arte mexicano -y popular- en la publicación limeña fueron sobre los contrastes entre “el arte de decadencia y el revolucionario” (febrero de 1928), que parecía complementar un artículo de Gabriela Mistral sobre “los derechos del niño”. Asimismo, Casanovas escribió un artículo sobre las pintoras Jacoba Rojas y Juana García de la Cadena (enero y junio de 1929, respectivamente). En el número (julio-agosto de 1929), aparecieron grabados de Antonio Rodríguez -estudiante de las Escuelas de Pintura al Aire Libre de Cholula- con una nota de José Malanca. Obras escultóricas de jóvenes pupilos se reprodujeron también en Amauta en febrero y marzo de 1929. Por último, el segundo manifiesto del movimiento treintatrentista (documento) se sumó a sus páginas (febrero-marzo de 1929), seguramente a instancias del propio Fernández Ledesma.

[42] Natalia Majluf, “Izquierda y vanguardia americana. José Carlos Mariátegui y el arte de su tiempo”, Redes de vanguardia. Amauta y América Latina 1926-1930, eds. Beverly Adams y Natalia Majluf (Madrid: MALI-Blanton Museum of Art-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2019), 78.

[43] Natalia Majluf, “Izquierda y vanguardia americana. José Carlos Mariátegui y el arte de su tiempo”, 79. Esta pintura también tiene analogías con su grabado Retrato de un obrero tallista de 1926. Hay que tomar en cuenta que el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre tuvo cierto vínculo con Vasconcelos perfilado en la meta común en la creación de proyectos de unión continental que fueran equivalente de un diálogo constante sobre la emancipación latinoamericana. Este contexto político posiblemente tuvo que ver con la elaboración de grabados en madera de Fernández Ledesma dedicados a este político y escritor, cuando arribó a ciudad de México e impartió sus conferencias fechadas en 1927. Las obras quizás fueron encargadas por la misma APRA, al igual que el grabado sobre Augusto César Sandino. El pensamiento latinoamericanista de Fernández Ledesma se tradujo también en su colaboración de portadas realizadas para la revista Indoamérica. Órgano de la Sección Mexicana de la APRA.

[44] Harper Montgomery, The Mobility of Modernism. Art and Criticism in 1920s Latin America, 141.

[45] Rafael Heliodoro Valle, “El calabozo de Ayacucho”, Forma. Revista de artes plásticas, n° 5 (1927): 6-7.

[46] Judith Alanís, Gabriel Fernández Ledesma, 71.

[47] Véase Rodrigo Gutiérrez Viñuales, “La infancia entre la educación y el arte. Algunas experiencias pioneras en Latinoamérica (1900-1930), Artigrama n°17 (2002): 127-147.

[48] Gabriel Fernández Ledesma, Juguetes mexicanos (México: Talleres Gráficos de la Nación, 1930).

[49] Karen Cordero, “Deconstruyendo la ‘Escuela Nacional’: diversas formas de abordar el arte popular en el arte mexicano posrevolucionario”, en Arte, historia e identidad en América: visiones comparativas, T. II, eds. Gustavo Curiel, Renato González Mello y Juana Gutiérrez (México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1994), 640.

[50] Fernández Ledesma, Juguetes mexicanos, 18.

[51] Fernández Ledesma, Juguetes mexicanos, 51.

[52] Fernández Ledesma, Juguetes mexicanos, 53.

[53] Karen Cordero, “Deconstruyendo la ‘Escuela Nacional’”, 642.

[54] Karen Cordero, “Deconstruyendo la ‘Escuela Nacional’, 638.

[55] Fernández Ledesma dejó inéditas otras obras relativas al análisis de las artes populares, especialmente los dedicados a la cerámica oaxaqueña y poblana, al grabador José Guadalupe Posada, a los retablos populares y a las danzas indígenas. Sobre los ensayos publicados hasta más o menos hasta finales de la década de los años treinta, se citan los siguientes: Calzado mexicano. Cactlis y huaraches (1931) y Los esmaltes de Uruapan (1939). En 1931, escribió un texto para una muestra titulada Deshilados, bordados y tejidos en la Sala de Arte de la SEP. En las décadas subsecuentes, el artista mostró gran disposición de incluir ejemplos del arte popular en las artes escénicas.